В Большой Советской энциклопедии довоенного периода дано следующее определение беспризорности: “Беспризорники – это несовершеннолетние, лишенные родительского надзора и живущие в условиях, которые вредно действуют на общественные проявления и здоровье. Беспризорниками надо считать не только детей, которые потеряли родителей и домашний очаг. Если родители лишают детей пищи, грубо с ними обращаются, совращают их на преступления, разлагающе влияют собственным примером – дети подобных родителей тоже считаются беспризорными [или безнадзорными – авт.]”.

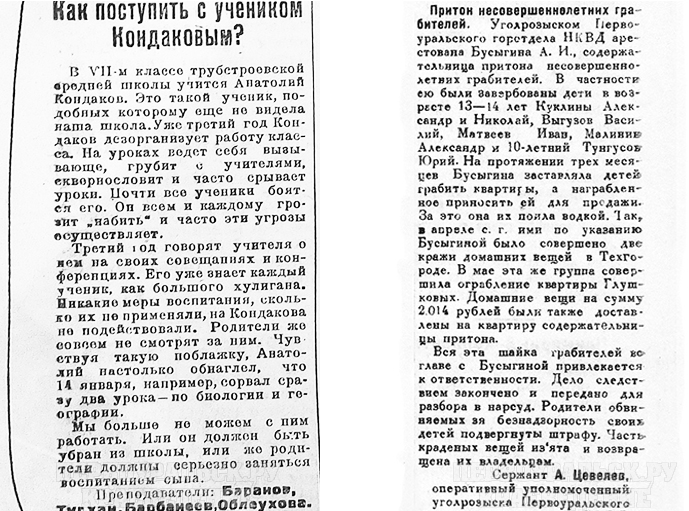

Проблема с беспризорными детьми в Первоуральске существовала и до Великой Отечественной войны. Об этом явлении писала, например, газета “Под знаменем Ленина”:

левая заметка – ПЗЛ, февраль 1937 года, правая заметка – ПЗЛ, июнь 1941 года

Перемещение на Восток предприятий и учреждений в первые годы Великой Отечественной войны вызвало и великое переселение народа. С июля 1941 года по декабрь 1942 года уральский регион принял 2 млн. 127 тыс. человек. Из них 719 тыс. человек разместились в Свердловской области. Из них 119200 – это дети до 14 лет. Кроме того, в Свердловскую область было направлено 89 специализированных детских учреждений с 10300 воспитанниками. В самом начале октября 1942 года в Первоуральск, в помещение начальной (Таишевской) школы №2, был эвакуирован детский дом из Ленинграда. Через год, в ноябре 1943 года, в нем насчитывалось 100 воспитанников. В 1948 году руководитель Первоуральского детского дома В.И. Жингель так характеризовала материальное состояние своего учреждения: “У меня бедно… Я работаю в детдоме четыре года, и у меня ребенок не видел себя, так как у нас нет зеркал”. Она же, по ее словам, нигде не могла найти простой олифы для покраски полов. Валерия Иосифовна, судя по всему, была женщиной смелой и прямо говорила, что Первоуральский “РК ВКП (б) плохо к нам относится… Они не против нас, любят нас, восхищаются нами, но идут в детдом только тогда, когда гром грянет”.

Дети из детдома, хотя и не имели родителей, не представляли никакой угрозы для жителей города, хотя бы в силу своего малого возраста. Другое дело – многочисленная местная шпана, разбавленная иногородними ФЗУшниками и безнадзорными эвакуантами школьного возраста. Мобилизация мужчин в ряды Красной Армии и массовое участие женщин в промышленном производстве (в 1942 году 46% процентов работников ПНТЗ и около 60% работников Хромпика – это женщины) ослабили родительский надзор и влияние на детей. Если в 1941 году несовершеннолетними было совершено 5% всех зарегистрированных в стране преступлений, то в 1944 году их количество увеличилось до 11%.

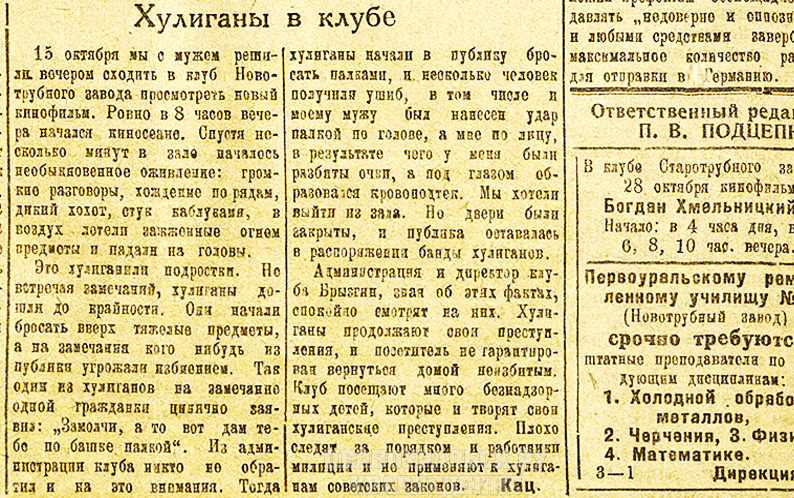

ПЗЛ, октябрь 1942 года

Власть реагировала на вызов. Постановлением Совета Народных комиссаров от 15 июня 1943 года и приказом НКВД СССР от 21 июня 1943 года при УНКВД Свердловской области был создан отдел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, который начал свою работу с июля 1943 года. К “услугам” беспризорных и безнадзорных детей, а также детей и подростов, неоднократно замеченных в хулиганских наклонностях и мелких преступлениях были предоставлены: Верхотурская трудовая воспитательная колония несовершеннолетних преступников и пять детских приемников-распределителей, находившихся в системе Управления Лагерей и Колоний УНКВД Свердловской области. За период с июля 1943 года по октябрь 1944 года было организовано дополнительно еще три колонии несовершеннолетних и один детский приемник-распределитель в Свердловске.

Но малолетняя первоуральская шпана в силу своего возраста (хулиганам иногда не было и 12 лет) о суровых советских законах, судя по делам своим, знать не знала и ведать не ведала. С таким малолетками приходилось общаться с помощью административных наказаний и прочих “муниципальных” запретов.

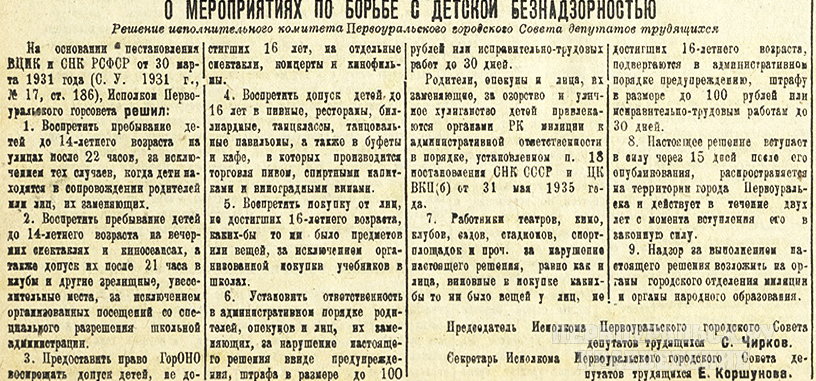

ПЗЛ, ноябрь 1942 года

Интересно, что несмотря на супервертикальность власти в СССР местные органы власти (Исполкомы и Советы) располагали определенными полномочиями и в некоторых условиях могли запрещать и наказывать по "собственному усмотрению". Например, приведенное здесь Решение Исполкома Первоуральского городского Совета базировалось на Постановлении Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 марта 1931 года: “Местные исполкомы и Советы, а также их президиумы имеют право в пределах соответствующей территории, издавать обязательные постановления, устанавливая в них для всего населения или отдельных его групп или учреждений, предприятий и организаций те или иные обязанности, несоблюдение которых влечет ответственность в административном или, в надлежащих случаях, в судебном порядке”.

В течение войны происходило изменении групп хулиганствующих элементов. Если с 1941 по 1943 годы распространение хулиганства наблюдалось среди подростков из семей с низким социальным статусом и молодежи рабочих общежитий, то в 1944 году “оно совершалось в значительной степени инвалидами войны, бывшими фронтовиками. Их противоправные действия, совершаемые, как правило, в пьяном виде, заключались в оскорблениях граждан, завязывании драк и нанесении побоев, нарушения порядка в очередях… ” Если за такие правонарушения ветераны, как правило, избегали наказания, то за опасные преступления получали “по полной”. По данным начальник УУР ГУВД Челябинской области В.А. Гусака, “по стране в 1943 году бывшие фронтовики совершили 5% разбоев и 3% грабежей”.

Мирное время не решило проблему подростковой преступности. Наоборот, помимо всех прочих причин, послевоенный рост преступлений был вызван еще и тем, что многие подростки остались без отцов, а некоторые и вовсе лишились родителей. Например, за 1946 год в Билимбаевском районе (тогда это был самостоятельный район) преступность по сравнению с 1945 годом возросла на 100%. На Среднем Урале за первое полугодие 1948 года за хулиганство было осуждено 859 человек, за второе – 1136, а за первое полугодие 1949 года – уже 1809. За год рост составил 110%. Центром хулиганства был Свердловск. За ним следовал Нижний Тагил, Первоуральск, Полевской, Каменск-Уральский и другие города области. В августе 1949 года прокурор Н. Яцковский сообщал в обком партии: “Подавляющее большинство участников хулиганств – молодежь. Непременным спутником и причиной хулиганств является пьянство, часто приурочиваемое к юбилейным праздникам и дням отдыха… Бараки и общежития (особенно женские) стали тем местом, где наиболее часто хулиганы дебоширят, терроризируя жителей и мешая их отдыху”.

И даже спустя шесть лет после окончания войны, в июне 1951 года, Исполком Первоуральского городского Совета был вынужден издать специальное постановление. «О детской беспризорности и безнадзорности в городе Первоуральске». По мнению Исполкома, положение с беспризорностью в городе “крайне неудовлетворительное и вызывающее тревогу”, “наблюдались случаи нарушения детьми школьного возраста общественного порядка в городе, особенно в клубах, магазинах, банях, парикмахерских, садах, скверах и на улицах…” Особо отмечались случаи групповых побегов детей от родителей, были дни, когда из дома сбегали “до 14 детей”.

Н. В. АКИФЬЕВА ©