Уважаемые читатели, предлагаю вашему вниманию очередной рассказ об исчезнувших населённых пунктах Первоуральска. Сегодня будем вспоминать деревню Сажино.

«Река времён в своем стремленье

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей…

Державин Г.Р.

Сажино из разряда тех населённых пунктов, что исчезли буквально на наших глазах. Еще полвека назад (для истории – срок просто ничтожный) на левом берегу реки Чусовой, вдоль Ревдинского тракта, чуть выше современного моста-плотины, стояли дома небольшой (всего-то две улицы) деревеньки Сажино.

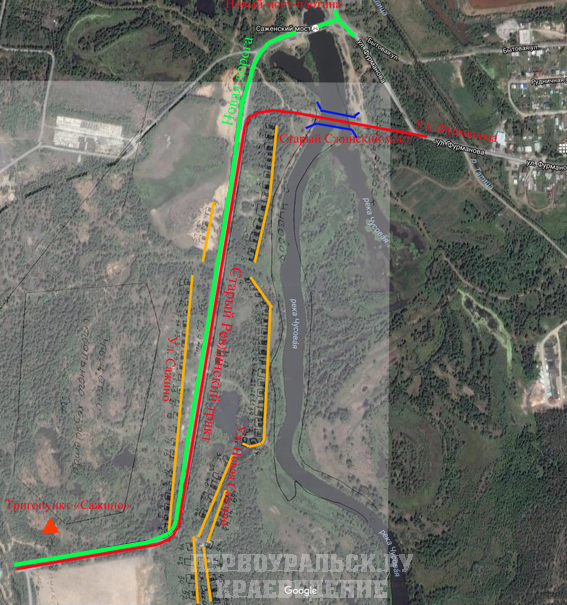

Деревня Сажино по состоянию на середину XX века на современной спутниковой карте Гугл.

Точное время появления деревни Сажино на берегу реки Чусовой нам неизвестно. Одни краеведы считают, что Сажино принадлежит к разряду так называемых старообрядческих деревень (Краснояр, Починок, Таватуйская), тех, что возникли в наших краях на рубеже XVII – XVIII веков, а их основателями были беглые крестьяне-раскольники из центральных областей России. Другие исследователи, не оспаривая старообрядческий уклад деревни Сажино, предполагают, что деревня возникла уже после появления Шайтанского и Ревдинского заводов, примерно в 1750-е годы. Во всяком случае, академик Георги в своих записках, относящихся к 1773 году, упоминает деревню Сажино в окрестностях горы Волчьей.

По вопросу происхождения топонима «Сажино(а)» мнения краеведов практически едины: название деревни произошло от профессиональной деятельности жителей, занимавшихся производством древесного угля (углежжением) для доменных печей Ревдинского и Шайтанского заводов. Автору такая трактовка происхождения топонима «Сажино» не кажется однозначно верной. И дело даже не в том, что в словах «углежог» и «сажа» нет ничего общего, кроме того, что оба термина имеют отношение к огню. У этого топонима есть и другие значения. Сажино – это женская форма фамилии Сажин, т.е. деревня названа по имени первопоселенца Сажина. В нашем районе такая форма названий населенных пунктов широко практиковалась на протяжении XVII – XVIII веков. Например, Гробово(а), Коновалово(а), Мелехина, Чиркова, Мазина, Бажукова… Все эти населённые пункты «ровесники» Сажино. Версия простая, но часто именно самая простая версия является верной. Деревень с названием «Сажино» у нас в стране довольно много, притом, что большая часть этих населённых пунктов к углежжению отношения никогда не имела.

Чусовая около бывшей деревни Сажино. Фото автора.

В литературных источниках сведений о деревне Сажино не особенно много. В основном, они касаются старообрядческого прошлого деревни. Вот что писал в 1914 году корреспондент газеты «Уральская жизнь»: «В одной версте от деревни [Сажина] находится могила чтимого на Урале старообрядческим миром старца – скитника Аввакума. Ежегодно с различных мест на могилу совершаются паломничества. После Петрова дня и после Ильина на могиле бывают богомольцы из Шайтанского и Ревдинского заводов. Проводят они здесь сутки и более в молитве и песнопениях духовных стихов. … Место, где схоронен скитник Аввакум, сплошь поросло густым лесом – ель и пихта сохраняют покой и молчание могилы. С одной стороны от могилы идет глубокий обрыв, заслоненный лесной чащей. Ранее дороги к могиле не было, так как кругом было болото. С какого времени в этом месте схоронен скитник Аввакум – никто не знает. Старики деревни Сажиной говорят, что еще их деды и отцы не знали, в какое время жил и умер скитник Аввакум».

На рубеже XIX – XX веков Сажино – это небольшая деревня в подчинении Ревдинской волости, состоящая из тридцати дворов. Население – двести жителей. Что характерно, справочники тех лет среди основных направлений деятельности жителей деревни называют сельское хозяйство. 217 жителей Сажино обрабатывали 62 десятины пашни («казённая» десятина равна 1,09 га.). Получалось по 0,29 десятины на человека. Для сравнения 9172 жителя Ревдинского завода имели 437 десятин пашни (по 0,05 десятины на человека), 1018 жителей большой деревни Починок – 172 десятины (по 0,17 десятины на человека). В Сажино нет торговой лавки, нет фельдшерского пункта, нет школы, нет даже часовни. Отметим, что от разъезда № 70 (Подволошная) до Ревдинского завода (сегодня – НСММЗ) шла широкая колея (отвод). Ее построили в 1911-1912 годах. На карте 1928 года линия Подволошная – Ревдинский завод начинается между Четаевской Шайтанкой и Чусовой и подходит близко к деревне Сажино, бежит вдоль Ревдинского тракта, мимо деревни Бараново и уходит в направлении Дегтярки.

Фрагмент фундамента на месте одного из домов деревни Сажино. Фото автора.

До 1940 года существование жителей Сажино мало отличалось от дореволюционного периода: ни магазина, ни школы, ни медпункта… Женщины, в основном, занимались домашним хозяйством. Мужчины, работали на Ревдинском и Хромпиковом заводах, на Титаномагнетитовом руднике, на кирпичном заводе в Первомайске. Дети учились в школе в поселке Старый Хромпик. В 1950-е годы поселок Сажино состоял из 70 частных домов, расположенных на двух улицах, Сажина и Сажина Новая. Одна улица (Сажина) располагалась с западной стороны Ревдинского тракта, другая (Сажина Новая) тянулась вдоль реки, от Сажинского моста до горки. Отметим, что Сажинский мост находился тогда примерно в 100 метрах выше по течению от современного моста-плотины. Сегодня от него остался только участок булыжной мостовой, соединявшей раньше Ревдинский тракт с современной улицей Фурманова.

Дорога к старому Сажинскому мосту. Фото автора.

Патриархальная жизнь деревни продолжалась ровно до той поры, пока не был пущен на полную мощность Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ). В марте 1969 года Первоуральский горисполком вынужден был признать, «что жители деревни Сажино находятся в невыносимых санитарных условиях, в зоне Средне-Уральского медеплавильного завода». Облисполком внял доводам первоуральских коллег – в середине 1970-х деревня Сажино исчезла с лица земли. Жителям предложили переехать в поселок Магнитка. Затем – в Талицу. Финансирование переселения, от проекта до строительства двух новых 60-квартирных домов, облисполком возложил на СУМЗ. Вместо деревни, на площади 18,5 га, должна была появиться свалка. Тригопункт «Сажино», находившийся на вершине одноименной горы, недалеко от того места, где Ревдинский тракт пересекал железнодорожную колею Подволошная – Ревдинский завод, решено было сохранить.

Около Сажинского моста-плотины, весна 2016. Фото автора.

Сегодня от деревни ничего не осталось. Ни домов, ни огородов, ни погоста. Все заросло травой, кустами и чахлыми березами. Лишь редкие останки сохранившихся фундаментов напоминают, что здесь была деревня Сажино.

Продолжение следует

Автор: Н. В. АКИФЬЕВА ©

Источники: Акифьева Н.В Первоуральск и окрестности: наше наследие / Нина Акифьева. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 2011. – 409. Акифьева Н.В. Первоуральск от завода к городу / Нина Акифьева. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 2015. – 398.