Уважаемые читатели, предлагаю вашему вниманию очередной рассказ об исчезнувших населённых пунктах Первоуральска. Сегодня вспоминаем рабочие посёлки Новотрубного завода.

«Река времён в своем стремленье

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей…

Державин Г.Р.

В ноябре 1930 года проектно-строительная документация Новотрубного завода (тогда его называли «Новоуральский») еще не была окончательно утверждена. Но продукция предприятия уже значилась в планах. Трубы ждали машиностроители, коммунальщики, транспортники, нефтяники. В Москве были неумолимы, из «высоких» кабинетов требовали приступить к строительству, не дожидаясь нового года. 4 марта 1931 года выходит постановление Президиума ВСНХ СССР: «Пуск нового Первоуральского трубного завода в составе трубопрокатного и волочильного цехов назначить на 1 мая 1932 года». Сроки были нереальные и время это подтвердило.

Первые строители появились на площадке будущего волочильного цеха (цех №3 вступил в строй 13 мая 1934 года, снесен в 2007 году) только 15 апреля 1931 года. Постепенно строительство набирало темп, а на стройку стали приезжать люди, кто по своей воле, а кто и под конвоем. Так вокруг заводской площадки образовалась целая россыпь поселков. Пахотка, Рабочая площадка, Октябрьский, Новотрубный, Эмигрантский, Технический, словно дети малые прильнули к родителю-заводу с востока, севера, запада.

Пахотка – поселок почти на 100 процентов состоящий из бараков. Находился он на восточной окраине стройплощадки, в долине небольшой речки Пахотки (Сухой Талицы), названной так оттого, что когда-то на ее берегах располагались пашни и покосы государственных крестьян деревни Талицы. В самом начале XX века на месте поселка первых строителей НТЗ находился хромистый рудник и шахта, нареченные в честь первооткрывателя – Костинскими. В начале 1930-х годов там стоял ещё двухэтажный деревянный барак, оставшийся от «почившего в бозе» хромистого рудника. С этого барака и начинался первый посёлок заводских строителей.

Бараки на «Пахотке», 1930-е годы. Фото из музея ОАО «ПНТЗ».

Посёлок состоял из деревянных бараков, одного кирпичного магазина, бани и медицинского пункта. Барак был основным типом жилья для новых заводских поселков. Он представлял собой одноэтажное деревянное здание казарменного или коридорного типа. Вход в барак, как правило, осуществлялся через тамбуры, иногда делали дополнительный вход в центре здания. Общий барак отапливался тремя печами, две находились с торцов здания, а одна в центре. Иногда часть жилой площади отводилась для «столовой». В семейных бараках имелись отдельные комнаты с перегородками из досок, площадью 10-15 квадратных метров. Иногда жильцы сами ставили кирпичную или металлическую печку для обогрева помещения и для приготовления пищи. Обычно такая печь топилась со стороны коридора. Некоторые жители под полом устраивали что-то типа погреба для хранения продуктов. Туалеты с выгребными ямами размещались в дощатых побелённых строениях вне бараков, рядом с ящиками для мусора и отходов. В пространстве между бараками находились вспомогательные деревянные строения, которые назывались «будками» или «стайками». В них жители хранили дрова и уголь, разводили птицу, овец, коз.

В феврале 1932 года корреспондент газеты «Под знаменем Ленина писал: «Попадая первый раз в бараки 5 стройтреста, невольно спрашиваешь себя – уж не в доме ли ты сумасшедших. Беспощадная ругань, песни, визг гармошки, крики, пьянство – вот чем заполнен досуг рабочих. В бараках нет ни красных уголков, ни радио, нет никакой работы среди молодежи, нет такой обстановки, где бы жильцы бараков разумно использовали свой отдых».

В мае 1941 года на Пахотке проживало больше 300 человек. Об их культурном существовании городская газета сообщала: «Ребята и девушки вечерами собираются в одну из комнат, устраивают пьянство и т. п. И это как система. По приходе с работы часть холостых ребят, не находя развлечения, систематически в комнатах устраивает пьянку, песни, ругань, не давая покоя остальным жителям. И так день за днем. В клуб трудящимся ходить далеко, развлечься негде». Раньше в рабочем поселке был красный уголок. «Сейчас из него растащили неизвестно куда все имущество. Например, из 6 больших портретов осталось всего 3. Весь музыкальный инструмент без учета роздан на руки и в данное время неизвестно, где находится. Например, в общежитии № 6 помимо изломанного патефона больше ничего нет. В красном уголке нет шахмат, шашек, домино, газет, лозунгов. Единственное развлечение в этом помещении – это сломанный бильярд с несколькими шарами, причем без киев…».

строительство барака на «Рабочей площадке» Новотрубного (Новоуральского) завода, 1933 год. Фото из музея ОАО «ПНТЗ».

В конце 1931 года началось строительство жилья на северо-западной окраине промышленной площадки. И вскоре на Рабочей площадке (так назвали новый поселок) жались к заводскому забору четыре десятка бараков, их обитателям суждено было жить в ритме бесконечного стального звона «Первого трубопрокатного».

Рабочая площадка – это несколько секторов, разрезанных прямыми и однообразными улицами: 25 лет Октября, Кирова, Куйбышева, Карла Либкнехта. Любовь к партийным именам привела к тому, что в отдельном взятом Первоуральске почти у каждого более или менее крупного большевистского «вождя» было по несколько улиц. Подобная практика не способствовала учету. Поэтому в 1938 году президиум Первоуральского Горсовета переименовал улицу Кирова в улицу Халтурина, улицу Куйбышева – в улицу Кооперативную. Еще была на Рабочей площадке улица Нагорная (в народной топонимике «Землянки»), застроенная даже не бараками, а самыми примитивными строениями – землянками. Эти жилища представляли собой маленькие приземистые домики с засыпными стенами – когда с двух сторон доски, а между ними земля, шлак или опилки с известью. Сверху под уклоном был уложен дощатый настил, по доскам проложен рубероид, толь или другой подходящий гидроизоляционный материл, а над ним – слой глины. Улица Нагорная имела двойника в старом поселке хромпикового завода. Поэтому в 1954 году Исполком Горсовета переименовал улицу Нагорную в улицу Вахтеров. Построенные таким примитивным способом и совершенно неприспособленные для человеческой жизни землянки простояли до 1960-х годов. В 1957 году городские власти были вынуждены дать этим землянкам «правильную» нумерацию, потому что «дома-землянки по улице Вахтеров в поселке Старые землянки строились в 1933 – 1934 годах без оформления соответствующих документов, самовольно и с произвольной нумерацией».

Землянки на «Рабочей площадке», первая половина 1940-х годов. Фото из музея ОАО «ПНТЗ».

За «Рабочей площадкой» находился поселок Октябрьский. Поселок был небольшой – две улицы: Оржоникидзе и имени 18-летия Октября. В 1938 году Президиум Первоуральского горсовета переименовал улицу Орджоникидзе в улицу Белинского. Обе улицы дожили до наших дней.

Восточнее Октябрьского находился поселок Новотрубный (Трубный) с улицами: Карла Маркса, Ленина, Сталина, Первомайская, Стахановская, Строителей, Западная и Восточная. В 1938 году в улицу Строителей переименовали в Стахановскую, улицу имени Ленина – в улицу имени Декабристов, улицу Первомайскую – в улицу имени Баранова, улицу имени Сталина – в улицу имени Некрасова». Сегодня от Западной улицы остался небольшой отрезок, меньше переулка. Другие улицы и вовсе «канули в лету». Последняя землянка по улице Карла Маркса, «в котором дальнейшее проживание гр. Сосниной было признано совершенно невозможным», была снесена в январе 1973 года.

Клуб строителей НТЗ на «Рабочей площадке», 1933 год. Фото из музея ОАО «ПНТЗ».

Условия жизни строителей Новотрубного завода были, мягко говоря, спартанские. С приличным жильем тяжело, зарплата низкая, текучесть кадров высокая. Орган Первоуральского райкома комсомола, газета «Молодой Ленинец», сообщала: «За третий квартал 1932 года на стройплощадку «Трубстроя» прибыло вновь завербованных работников 3376 человек, а убыло за тот же период 4040 человек. За весь 1932 год – прибыло 10438, а убыло 9099 человек.

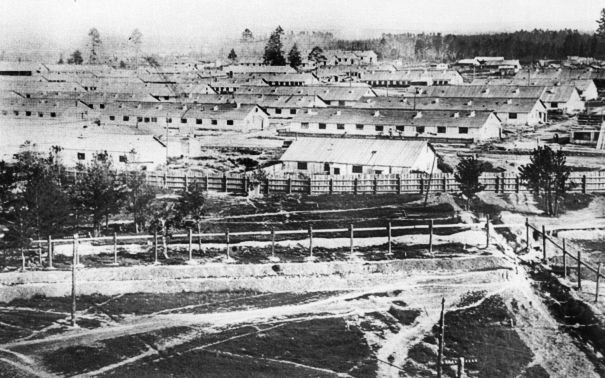

Но уехать по собственному желанию с новостройки могли не все. За поселком Новотрубным, на северо-восточной окраине стройплощадки, стояли казармы и бараки спецпосёлка. Контингент здесь был особый – специальный, люди попадали сюда не по своей воле. Оттого и название – «Спецпоселок». Строительство новых предприятий требовало значительного притока рабочих кадров, а добровольцев, желающих жить в бараках, не хватало. Проблему решали простым и жестоким способом – принудительной и массовой переброской работников. Первая волна спецпереселенцев прибыла на строительство Новотрубного завода осенью 1931 года. Основную массу спецпереселенцев составляли семьи раскулаченных из сельскохозяйственных районов Уральской области. На 10 февраля 1932 года в Первоуральском районе было зафиксировано 1760 спецпереселенцев. Значительная масса была сосредоточена в спецпоселке НУТЗ. До 1934 года в официальных документах поселение фигурировало под именем «Спецпоселок», с 1934 года – «Трудпоселок». Среди довоенных улиц поселка: Трудовая, Клубная, Токарей, Генераторная, Уральская, Цеховая, Московская, Трубная, Ударников (переименована в 8-е Марта), Строителей (переименована в Челюскинцев), Советская (переименована в Войкова).

Спецпосёлок НТЗ, середина 1930-х годов. Фото из музея ОАО «ПНТЗ».

21 мая 1933 года на «Трубстрой» прибыло 1100 политэмигрантов, ранее работавших на лесозаготовках Средней Волги. Поселили их в небольшом посёлке, получившем название «Эмигрантский городок». Располагался он где-то между Рабочей площадкой и Спецпосёлком и состоял из одной улицы Тельмана, вдоль которой стояли двухэтажные восьмиквартирные деревянные дома с палисадниками и хозяйственными постройками. В начале октября 1937 года в Первоуральске была проведена операция по аресту большой группы эмигрантов мужчин. Для этой цели из Свердловска была направлена в Первоуральск группа оперативного состава УНКВД в количестве 50 человек. Городок эмигрантов был оцеплен. Задержанные вечером того же дня были переправлены в Свердловск на машинах. Сотрудник Государственного архива административных органов Свердловской области Илья Николаевич Демаков писал: «В том же октябре 1937 года, были задержаны все жены арестованных перебежчиков (за исключением матерей, кормящих детей грудью и беременных). Женщины были погружены в специально пришедшие на станцию Хромпик тюремные вагоны и увезены в Свердловск, дети их были размещены отдельно от матерей». Комнаты в «эмигрантских» домах получили передовики производства. В 1938 году имя «Эмигрантский» навсегда исчезло со страниц официальных документов, с этого времени название поселка – «Стахановский». Поселок просуществовал до февраля 1960 года.

Школа ФЗУ Новотрубного завода (сегодня один из корпусов заводоуправления ОАО ПНТЗ), вид с Московского тракта, 1930-е годы. Фото из музея ОАО «ПНТЗ».

На границе между восточной окраиной районного центра и Рабочей площадкой находился Технический городок. Состоял он из трех проулков – Пионерского, Больничного, Торгового и улицы Максима Горького. Здесь стояли несколько рубленных двухэтажных деревянных домов и десяток каркасно-щитовых зданий. Их строили не от хорошей жизни. Возведение деревянных домов из бревна или бруса требовало определенных навыков, материалов и времени. С проблемой справились «по-новаторски», стали строить «каркасно-засыпные» дома. Каркас таких домов делался из толстого бруса, а стены – из двойных деревянных щитов, между которыми насыпали шлак, опилки и известь, чтобы опилки не гнили. Отопление было печным. Во время большого переименования 1938 года улица Максима Горького стала называться улицей Вайнера.

Посёлки Первоуральского Новотрубного завода (приблизительные контуры) по состоянию на середину 1930-х годов на современном плане.

Продолжение следует

Автор: Н. В. АКИФЬЕВА ©