В XVIII – XIX веках погосты были в деревнях Подволошная, Талица и Сажино. Возможно, было кладбище в деревне Ельничной (Пильной). Сведениями о старых кладбищах в Подволошной и Пильной я не располагаю, поэтому воздержусь от комментариев. Другое дело деревня Сажино. Это старинное поселение, упоминаемое в записках академика Георги за 1773 год, известно старообрядческими захоронениями. Примерно в полутора километрах к северо-западу от несуществующей уже деревни находится несколько старых могилок. На фоне техногенного пейзажа захоронения смотрятся странно.

В том, что могилы старинные можно не сомневаться. Вот что писал в 1914 году корреспондент газеты Уральская жизнь: «В одной версте от деревни [Сажина] находится могила, чтимого на Урале старообрядческим миром старца – скитника Аввакума. Ежегодно с различных мест на могилу совершаются паломничества. После Петрова дня и после Ильина на могиле бывают богомольцы из Шайтанского и Ревдинского заводов. Проводят они здесь сутки и более в молитве и песнопениях духовных стихов. Над могилою устроен навес из досок, утвержденный на столбах. В нынешнем году столбы подгнили и навес упал. Сама могила огорожена досками, чтобы не рассыпался могильный холм. Над могилой повешена икона Божьей Матери «Утоли моя печали» старинной работы. Место, где схоронен скитник Аввакум сплошь поросло густым лесом – ель и пихта сохраняют покой и молчание могилы. С одной стороны от могилы идет глубокий обрыв, заслоненный лесной чащей. Ранее дороги к могиле не было, так как кругом было болото. С какого времени в этом месте схоронен скитник Аввакум никто не знает. Старики деревни Сажиной говорят, что еще их деды и отцы не знали, в какое время жил, и умер скитник Аввакум».

В журнале «Уральский старообрядец» № 4-5 за 1915 год в статье В. Судогорского написано: «До революции могилу старца Аввакума было принято посещать в праздник святых апостолов Петра и Павла: сходились старообрядцы из Ревдинского, Шайтанского заводов и других мест. «Тогда местность здесь оживляется – людской говор, горячая молитва и пение стихир создают проникновенное настроение».

Мемориал на Городском кладбище

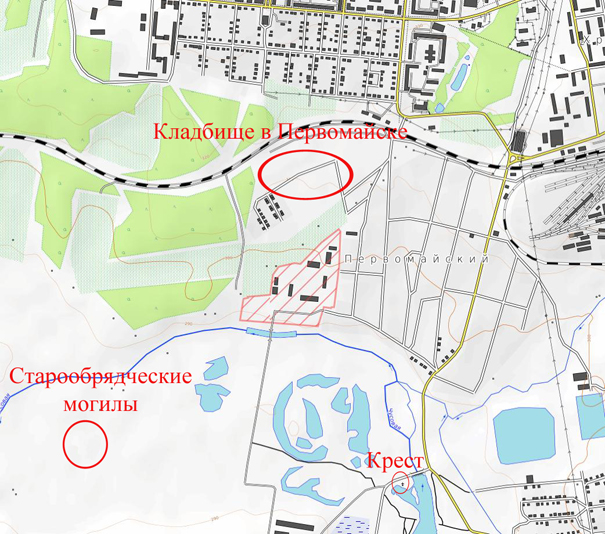

20 июня 1920 года общее собрание «граждан Шайтанского поселка» рассмотрело насущный вопрос: «О приискании новых мест для двух кладбищ». После бурного обсуждения постановили: «Назначить новые места в следующих пунктах. Для первого кладбища – по тракту в Билимбаевский завод по правую сторону, близ Шайтанского завода в 4-й базе лесосеки. Для второго кладбища – по левую сторону Сажинской дороги, близ завода. Изгородь для новых кладбищ произвести посредством субботников всех граждан Шайтанского завода». Как скоро удалось решить вопрос с благоустройством главного городского кладбища, неизвестно. Но, судя по датировке захоронений, сделать это смогли не раньше начала 1930-х годов» «Сажинский» погост обустроили, вероятно, на месте старого единоверческого кладбища, южнее железнодорожной трассы Пермь – Кунгур – Екатеринбург. Первое время там хоронили в основном жителей Хромпика и поселка Первомайского.

Пик захоронений пришелся на начало 1930-х годов. Это было время, когда на строительство новых заводов прибывали тысячи и тысячи новых жителей. Как грибы после дождя множились поселки из землянок, бараков и казарм. Виктор Леонидович Кожекин писал: «Рост преступности не давал жителям города с наступлением темноты выйти из дома. В школах вверх брали дети деклассированных, быстро росло пьянство и хулиганство. Еще быстрее умершими работниками и членами их семей наполнялись городские кладбища». Еще один «взрывной» период смертности в городе – это время с 1942 года по 1943 год. Несмотря на большой приток эвакуированных, темпы роста смертности в этот период были выше темпов роста городского населения. Достаточно сказать, что каждый третий родившийся в это время в Первоуральске ребенок не доживал до 1 года.

23 сентября 1949 года Исполком горсовета разрешает строительство нового временного поселка в районе Первомайки. Не остановило даже то, что «вблизи строительства поселка расположено действующее кладбище». Решили: «Огородить северную, восточную и западную сторону кладбища 2-х метровым благоустроенным забором, произвести благоустройство и поставить охрану, на весь срок строительства и существования поселка». Последнее захоронение на кладбище в Первомайке было произведено летом 1950 года. Решение Исполкома: «В связи со строительством нового поселка Строителей, в районе Первомайского поселка, существующее кладбище образуется в центре поселка с нарушением санитарных разрывов и подлежит закрытию. Новые захоронения производить на действующем кладбище в поселке Талица, выделив дополнительный участок земли площадью 3 га».

Сегодня на месте кладбища стоят гаражные кооперативы. Гаражи начали строить в начале 1980 годов. Санитарные правила устройства и содержания кладбищ, утвержденные Минздравом СССР, разрешали использование закрытого кладбища или отдельного участка на действующем кладбище для вторичного погребения «не ранее чем через 20 лет после последнего захоронения (кладбищенский период)». Но с человеческой точки зрения строительство гаражей с ямами на месте бывшего кладбища – это безнравственно. К тому же действовавшие на то время нормы диктовали другое решение. Территория ликвидируемого кладбища (по истечении кладбищенского периода) должна была использоваться в качестве зеленого массива для общественного пользования.

Мемориал на старом кладбище динасового завода. Фото из фондов музея «Динур»

Было кладбище на Динасе. И даже не одно. Первое называлось «У СУМЗа» и находилось между ручьем Караульным и старой железной дорогой, недалеко от устья ручья. Раньше через ручей был переброшен мостик, но в восьмидесятые годы мост разрушился, и кладбище стали посещать редко. Сегодня там можно обнаружить лишь редкие сохранившиеся могилы, кое-где остались надписи. Второе кладбище именовалось «Под канаткой».

Святослав Кудрявцев вспоминал: «Условия работы на руднике и в цехах были ужасные: до войны, во время войны и после. Преобладал ручной труд. На руднике рабочие вырубали штреки в скале для закладки взрывчатки, часто лёжа на боку, стоя на коленях, с помощью кайлы, клиньев и кувалд, зимой и летом. Испытывая огромные физические нагрузки, горняки глотали кварцитовую пыль, которая, забивая лёгкие, вызывала страшное заболевание силикоз. Силикоз, как правило, сопровождался туберкулёзом. Молодые парни, поработав несколько месяцев, оказывались на местном сыром, угрюмом кладбище, именуемом динасовцами – «Кладбище под канаткой». И еще – к воспоминаниям Кудрявцева: «В 1944 году в посёлок привозят из Крыма и Кавказа семьи татар, греков, армян, евреев, белорусов, поляков, а также, башкир, цыган. Поселили их, как скот, по много человек в одной барачной комнате, которые обогревались чаще всего избытком человеческих тел. Скученность людей в комнатах, теснота, голод, холод, тиф, цинга и дизентерия убивали не меньше, чем бойцов на фронте. Люди умирали массово».

После войны хоронить на Динасе перестали. По воспоминаниям очевидцев, последние захоронения были здесь сделаны в 1950 году. С тех пор кладбище стояло заброшенным – ни забора, ни сторожа. 22 июня 2002 года на месте старого поселкового кладбища был открыт Мемориальный комплекс, посвященный памяти основателей и строителей Динасового завода. В центре глыба кварцита, привезенная с заводского рудника. Справа и слева от нее – мраморные плиты с 311 фамилиями. Все венчает надпись: «Первооткрывателям и основателям завода от благодарных потомков».

Старый памятник красноармейцам, погибшим в бою за станцию Хромпик 23 июля 1918 года, фото 1950-х годов из фондов музея «Русский хром 1915».

Мало кто знает, что есть в Первоуральске и братское безымянное захоронение – эхо далеких событий 1918 года, отголоски давнего сражения за станцию Хромпик. Оно находится перед проходной завода Хромпик, за памятником «Героям гражданской войны», установленном в 1965 году. Раньше братская могила находилась на месте, где потом было построено заводоуправление и ЦЗЛ. Перед строительством зданий было проведено перезахоронение.

Окончание следует

Автор: Нина Акифьева ©

Источник:

1. Акифьева Н. В. История Первоуральска от Демидовых до Бергов: 1732-1918/Н. В. Акифьева. - Екатеринбург: БКИ. Пермь, ИПК Звезда 166 с. 2005. ISBN 5-7851-0552-7.

2. Акифьева Н. В. Первоуральск : от завода к городу/Нина Акифьева. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 398 с, 2015. ISBN 978-5-85383-607-5.