Если просканировать просторы Интернета на тему «Образование в России и СССР», то можно обнаружить существование двух враждебных группировок. Одна, имперская – воспевает дореволюционный порядок народного образования. Другая, советская – делает ставку на доперестроечную советскую систему. Форумные битвы редко приводят к консенсусу (не для того они затеваются), облив друг друга грязью, стороны, обычно, «остаются при своих» – здравая срединная позиция оказывается почти всегда невостребованной.

Вначале несколько замечаний: ведь, порой, даже специалисты, работающие в образовательной сфере, имеют довольно смутное представления о школах «крепостной России», а в умах подавляющей части населения страны прочно отложилось пренебрежительное отношение к «двум классам приходской школы».

Итак, первые массовые образовательные учреждения появились в Билимбаевском и Шайтанском заводе в 1820-е годы. Это были частные заводские школы (училища). В Шайтанком заводе было одноклассное училище с 4-летним курсом обучения, а в Билимбаевском заводе – двухклассное училище с 5-6-летним курсом.

Подробно о Билимбаевском училище (образца 1870-х годов) рассказал его ученик Леонтий Воеводин, ставший впоследствии одним из основателей бухгалтерской науки на Урале и награжденный за научные труды бронзовой медалью Международного конкурса счетоводства в Лионе (Франция).

Особого времени для приема в Билимбаевское училище не было – ученики поступали в школу в любое время. Возрастного ценза тоже не существовало. Можно было начинать и заканчивать учебу в любом возрасте, все зависело от благосостояния родителей и способностей конкретного ученика. Учебный день в училище был разбит на два периода. Первый утренний – с 8 до 11 часов, второй послеобеденный – с 13 до 16 часов. Характерной чертой «графского» училища был довольно качественный уровень преподавания. Учителя там, как правило, назначались из молодых людей, окончивших курс в Петербургской Строгановской школе, или в Московской земледельческой школе. Среди учителей можно было встретить управляющих округами и заводами – эта сфера их деятельности была такой же официальной, как и основная работа.

Комната 1-го класса, рассчитанная на 80 человек, была достаточно светлой (четыре окна выходили на восток, а два на юг) и довольно большой – длиной около 15, а шириной около 9 метров. Кафедра возвышалась на площадке, с нее хорошо было видно всех учащихся. Перед кафедрой по центру комнаты стояли, выстроенные в правильный четырехугольник, однообразные (за исключением первого) столы. Каждый стол был рассчитан на десять человек (в случае нужды за ним могли поместиться и пятнадцать). Всего столов (их называли классами) было восемь. Первый стол занимали вновь поступившие, поэтому он быстро обновлялся – смышленые ученики переходили на следующие столы-классы. Первым кандидатом для перевода в высший класс являлся «первый ученик», и поэтому сделаться им было весьма важно. Иногда перемещение происходило вне очереди, более способные обгоняли своих менее способных товарищей, и случалось, оставляли их далеко позади. Все восемь столов, стоящих в большой комнате, составляли первое отделение училища, или 1-й класс. В нем обучались азам чтения, письма и арифметики.

Мы не будем отвлекаться на гуманитарные предметы, ограничимся точными науками. Арифметика в 1-ом классе преподавалась двумя способами. Первый способ состоял в том, что учеников учили считать на счетах, а при втором способе школьники занимались вычислениями по специальным таблицам. На первом столе изучали цифры от 1-го до 10, а затем от 10 до 100. Второй стол должен был знать трех и четырехзначные цифры. Третий – 5-ти, 6-ти и 7-значные цифры. В четвертом полагалось знать биллионы, триллионы и квадриллионы. Пятый и шестой стол упражнялся в устном сложении и вычитании, а седьмой и восьмой учили таблицу умножения и занимались «умственными счислениями на умножение и деление». Каждый год из 100 первоклассников во 2-ой класс переводили не более 20 человек. Учебная программа во 2-м классе состояла из трех предметов. Закон Божий и курс русского языка мы пропустим. Нас интересует только арифметика. Перешедшие во второй класс ученики изучали четыре действия над простыми и сложными числами, действия над простыми и десятичными дробями, непрерывные дроби, пропорции (арифметические и кратные), смешения (тройное и ценное), проценты, извлечение квадратных и кубических корней. На базе арифметики фрагментарно изучалась геометрия и основы технического черчения.

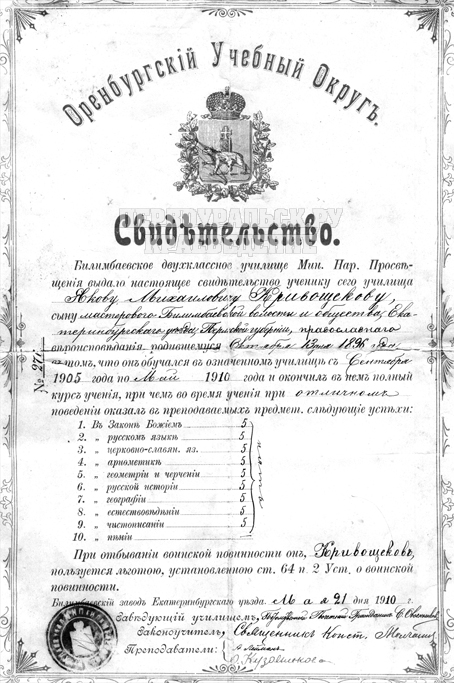

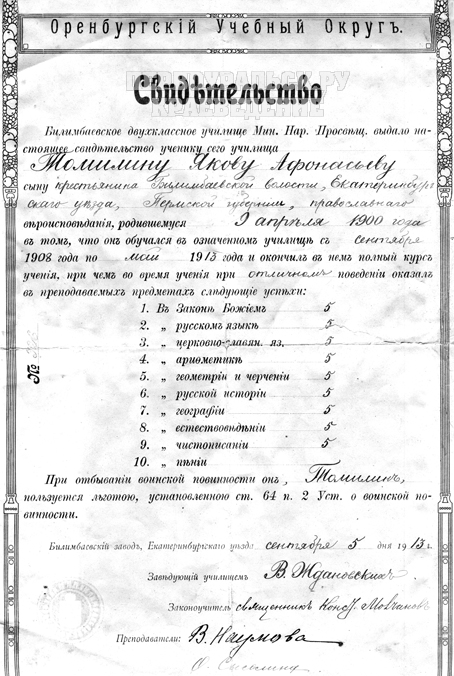

В таком виде (частное) училище в Билимбае просуществовало почти до конца XIX века. В 1880-е годы оно было переформатировано в двухклассное сельское училище Министерства народного просвещения, а в начале XX века стало называться «Билимбаевское двухклассное училище (без приставки «сельское») Министерства народного просвещения (Оренбургский учебный округ) с 5-летним курсом обучения». В Шайтанском заводе частное заводское училище в 1870-е годы было преобразовано в земское смешанное училище. Параллельно с этими учебными заведениями в этих заводах имелись также церковно-приходские и женские народные школы.

Следует признать, что обучение в Билимбаевском «графском» училище было основательным. Его превосходные качества были подтверждены его выпускниками. Среди них: управляющие заводами, инженеры, техники, экономисты, общественные деятели, политики… И даже министры. Первый министр нефтяной промышленности Советского государства (с 1926 по 1929 годы занимал должность старшего директора (министра) Директората (министерства) нефтяной промышленности ВСНХ СССР) д. т. н. Иван Николаевич Стрижов родился в Билимбаевском заводе в семье крепостного и там же в Билимбае окончил заводское училище. Качество «билимбаевского» образования сохранилось и после перехода училища в «государственные руки». Василий Алексеевич Зубов (сирота, воспитывался теткой) вспоминал: «Имеющегося у меня диплома Билимбаевского 2-х классного министерского училища было недостаточно для зачисления в офицерскую школу и меня обязали сдать дополнительные испытания по программе за шесть классов гимназии. Грамотные товарищи помогли мне. Испытания я выдержал и в том же году окончил Петергофскую школу прапорщиков и был направлен на фронт». По данным подворной переписи Екатеринбургского уезда, в 1912 году в Билимбаевском заводе грамотных мужчин (старше 8 лет) было – 59,2 %, а женщин – 44,8 % от всех жителей. Для тех лет показатели более чем достойные. В рейтинге женской грамотности среди 61 волости Екатеринбургского уезда Билимбаевская занимала пятое место.

Справедливости ради, отметим, что не заводские училища (и не городские гимназии) играли главную роль в народном просвещении Российской империи. Большинство крестьян в России получали самое примитивное образование. По свидетельству современников: «До обучения крестьянин был мужик неграмотный, а после окончания школы оставался тем же мужиком, только малограмотным».

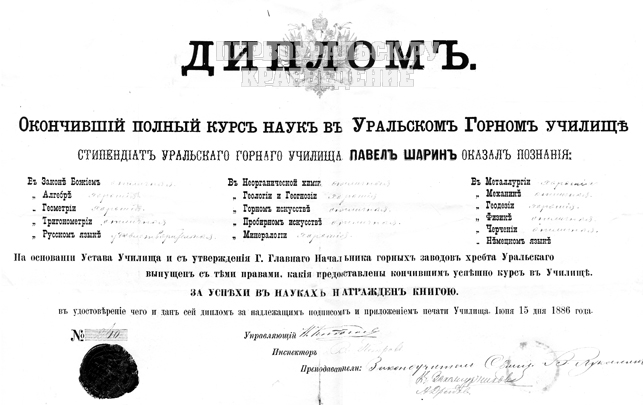

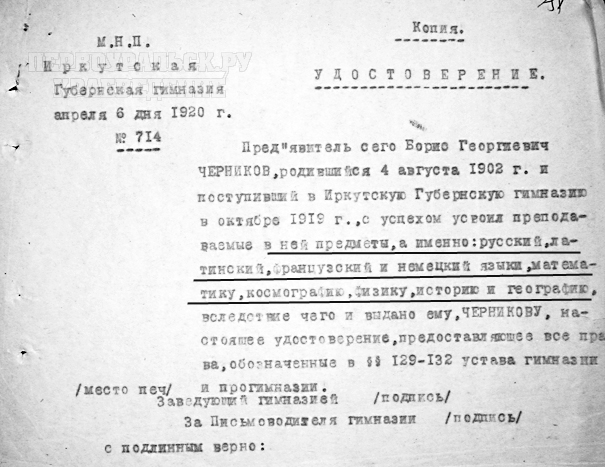

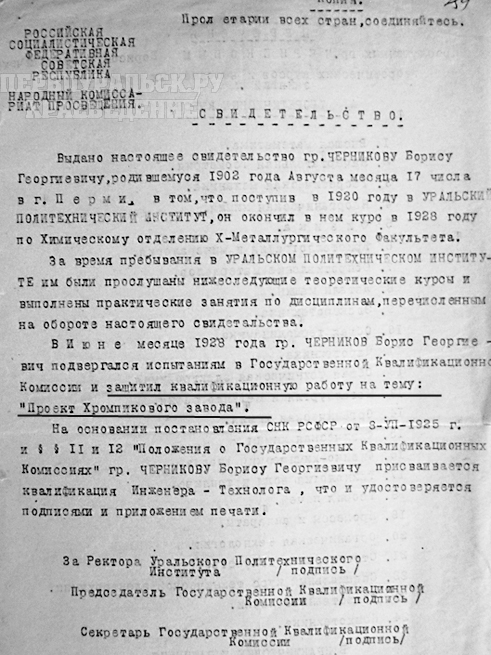

Предлагаю читателям колонки «Краеведение» посмотреть на представленные артефакты, оценить степень «образованности» предков и порассуждать о качестве советского образования. Для более полного представления об особенностях дореволюционного образования представлю имеющиеся в моем архиве документы: Диплом Уральского Горного училища и справку об окончании гимназии с перечнем предметов, изучаемых в этих учебных заведениях. И для полноты картины – Свидетельство об окончании Уральского политехнического института 1928 года (обратите внимание на тему дипломной работы).

Автор: Н.В. Акифьева ©