В первый год войны, несмотря на мобилизацию, численность населения Первоуральска заметно выросла. Только за шесть месяцев 1941 года (июль – декабрь) она увеличилась почти на восемь тысяч, главным образом за счёт работников эвакуированных предприятий и членов их семей.

В августе 1941 года Исполком Горсовета принял решение: «Ввести с 1-го сентября 1941 года в городе Первоуральске и посёлках норму продажи по карточкам хлеба, сахара и кондитерских изделий в соответствии с решением Исполкома Облсовета и организовать при Исполкоме Горсовета Бюро продовольственных и промтоварных карточек с открытием счёта в Первоуральском отделении Госбанка».

Карточка «на сахар», детская. Архив.

Сложная санитарная обстановка в начале октября 1941 года стала причиной особого совещания Горсовета. Члены Исполкома приняли план действий по предупреждению инфекционных заболеваний среди населения. Были рассмотрены вопросы строительства бань, прачечных, дезстанций, проведение обязательных прививок против брюшного тифа, открытие скарлатинного и коревого отделений, хлорирование питьевой воды, очистка отхожих мест…

Проблемы городского хозяйства увеличивались лавинно, а денег в бюджете, напротив, становилось меньше. В конце октября 1941 года была дополнительно сокращена расходная часть бюджета на 121,4 тыс. рублей. Особенно это «ударило» по здравоохранению (сокращение 102,5 тыс. рублей). Условия работы лечебных учреждений, и до того не идеальные, стали тяжелее многократно. Не все помещения в лечебных учреждений отапливались и содержались должным образом, не хватало самых простых лекарств, остро ощущалась нехватка врачей-специалистов, питание одного больного было уменьшено до 50 копеек в сутки. Даже в таком лечебном заведении, как эвакогоспиталь, на 450 пациентов было всего семь врачей, включая рентгенолога, на одного лечащего и оперирующего хирурга приходилось, порой, до 70 раненых.

Отсутствие витаминов, нехватка в рационе горожан фруктов, овощей, мяса, молочных продуктов приводили к дистрофии и авитаминозу. Эти заболевания не требовали каких-то радикальных методов лечения, порой, достаточно было использовать более разнообразное питание. В сентябре 1942 года городской Отдел народного образования принимает решение «О сборе лекарственного сырья» и обязывает директоров школ «ежедневно после учебных занятий организовывать силами учащихся учебных заведений сбор трав, ягод шиповника и хвойной лапки». Спустя полтора года Исполком Горсовета признаёт мероприятие по сбору и обеспечению населения хвойным раствором правильным и необходимым, с обязательным анализом витамина «С» через лабораторию Горздравотдела. Технология изготовления «лекарства» была довольно проста: «лапку» сортировали, мыли, отделяли иглы от древесины, опять мыли и разминали и выделяли витамин «С», обрабатывая размятую хвою слабым раствором уксусной кислоты. Полученный раствор разливали в бутылки.

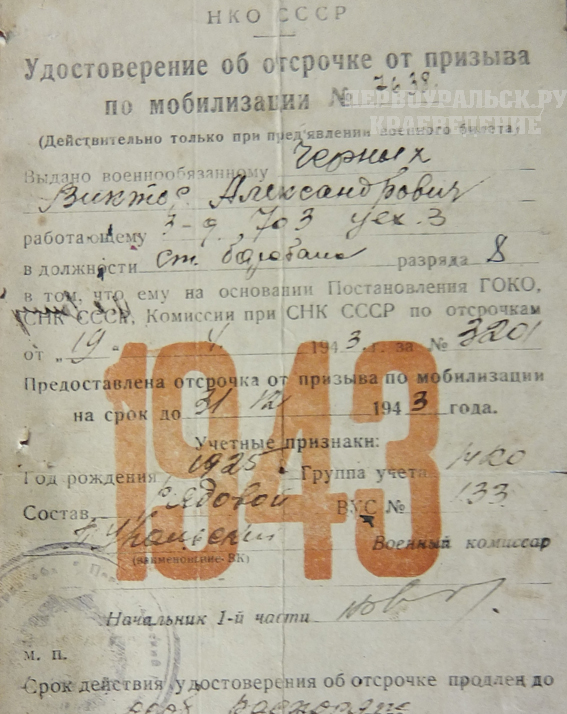

Та самая, «БРОНЬ». Архив.

Насущные проблемы населения становились предметом совещаний в Горкоме, может даже чаще, чем проблемы промышленные: «О заготовке дров для больниц и детских учреждений»; «О предупреждении эпидемических заболеваний в городе»; «О строительстве бань и организации прачечных»; «О состоянии работы детских садов и ясель»; «О ходе прививок и состоянии санитарной агитации»; «О борьбе с сыпным тифом»; «О питании в больницах и детских учреждениях»; «О работе молочной кухни»; «О помощи селу»; «О работе Первоуральской поликлиники»; «О сборе дикорастущих ягод и грибов»; «О привлечении в общественное питание дополнительных ресурсов в виде рыбной ловли, отстрела дичи, сбора дикорастущих ягод»; «О распределении картофельных срезок между подсобными хозяйствами и учреждениями» и т.д.

При всём разнообразии городских проблем исполнительная власть и партийная организация города находили время и для вопросов, касающихся народного образования. За военный период (с июня 1941 года по июнь 1945 года) было проведено почти 240 заседаний Бюро ГК партии. 13 из них, так или иначе, были посвящены образованию. Отдел народного образования кроме бытовых проблем рассматривал и стратегические вопросы: «Об обучении детей с семилетнего возраста»; «О введении пятибалльной цифровой системы оценок успеваемости и поведения учащихся»; «О мерах поощрения и наказания учащихся».

После того, как в зданиях школ №№ 7 и 10 разместились госпитали, ученики этих школ занимались в маленькой школе на «Рабочей площадке», школе № 11 и в школе № 5. В школе на «Рабочей площадке» учились в три смены.

Из воспоминаний очевидцев: «Школы испытывали большую нужду в писчей бумаге, чернилах, учебниках. Часто ребята писали на старых газетах, брошюрах, обоях. Чернила разводили из сажи. В начальной школе № 14 было всего четыре учебника на 40 человек. На занятия ребята приходили полуголодные и плохо одетые». В 1940-1941 годах успеваемость учащихся первоуральских школ составляла 79%, а за второе полугодие 1944 года – 87%.

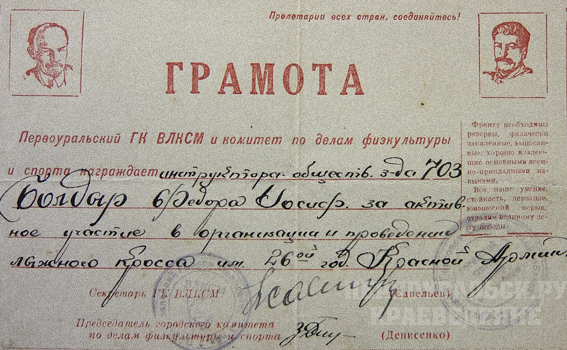

Грамота, за организацию и проведение лыжных соревнований, 1944 год. Архив.

Школьники оказывали посильную помощь взрослым: собирали грибы, ягоды, хвойные лапки, убирали сорняки на колхозных полях, помогали в уборке урожая, заготовке сена. Например, бригада учащихся 6-8 классов школы № 12 с двумя учителями всё лето жили в бараках в лесу за Билимбаем – собирали грибы, солили их и сдавали Горпищторгу. Учащиеся и ученики школы № 7 «подняли» 4 Га целины и высадили там картофель, капусту и морковь для школьной столовой. Каждая школа сама заготавливала дрова. Из воспоминаний очевидца: «Школьники школы № 7 разрабатывали делянку на горе Пильной. Старшеклассники рубили, а серяднички обрубали сучья, затем все вместе дрова доставляли в школу».

В связи с тем, что существующие торговые организации (Смешторг и Трест столовых) не сумели должным образом обеспечить продовольственными товарами работников предприятий, в 1942 году при заводах были реорганизованы отделы рабочего снабжения: ОРС НТЗ, ОРС СТЗ, ОРС завода «Динас», ОРС рудоуправления, Ревдметпромснаб.

Общественное питание города в годы войны было представлено столовыми и буфетами. 11 столовых (включая ресторан) имели 680 посадочных мест. Ещё 30 посадочных мест обеспечивали буфеты. Две столовые из одиннадцати – это спецстоловые: столовая № 5 обслуживала только инвалидов войны, а столовая № 4 – только детей. Столовая № 1 располагалась на территории Новотрубного завода. Помещение находилось прямо в цехе № 1, оно было сооружено из железных листов, не имело окон и работало круглосуточно при электрическом освещении. Столовая была для начальника цеха таким же производственным участком, как и прокатный стан, именно с неё начинал он свой ежедневный обход.

Надо сказать, что в военный период городские власти не только аврально ликвидировали навалившиеся проблемы, но думали и о послевоенном будущем. Так, решение «о строительстве больничного городка в Соцгороде Новотрубного завода на 240 коек» было принято Горисполкомом в феврале 1944 года.

Автор: Н. В. АКИФЬЕВА ©