Мужская школа [№ 7] располагалась почти у ограды Новотрубного завода. Дойти до неё можно было только осилив половину улицы Школьной, за железной дорогой с редкими паровозами наискось пересечь Корабельную рощу, пройти мимо городского рынка, перейти Московско-Сибирский тракт, попетлять между деревянными домиками. Школа была кирпичной в два этажа, опрятная, поражала высотой этажей, размерами классов и шириной коридоров. Замысловатость главного фасада объяснялась тем, что строили её в период конструктивизма, пришедшийся на тридцатые годы прошлого века…

…Дорога в школу вела мимо городского рынка. Он занимал большую площадь, был огорожен, перед ним на площадке всегда уйма телег с запряженными в них лошадьми. На торговой территории стояло несколько деревянных навесов с прилавками на обе стороны, там непролазная грязь и людская толчея… На столбе у ворот день и ночь громыхал на полную мощность репродуктор. Странно, что он никому не мешал, жизнерадостный ритм радио, воодушевлявший на добрые дела, совершенно не совпадал с происходящим вокруг. Радио и рынок жили самостоятельно… Идя со школы в состоянии обычной задумчивости, я поравнялся с рынком. Вдруг остолбенел: до меня дошёл смысл передачи, сообщавшей о смерти вождя народов. В голове информация не укладывалась. Как это может быть, а как же мы? Что будет теперь с нами? От растерянности, от предстоящей неизвестности, от неготовности принять такой поворот событий, когда всё было предопределено и вдруг некому вести по жизни людей и о них думать, на глазах появились слёзы. Мне жаль было всех нас осиротевших. Мама всплакнула в тот день, а отец даже и не пытался напускать на себя траур.

Ученики носили чёрные кители со стоячими воротниками, к которым подшивались белые подворотнички. По кителю сбегал один ряд блестящих пуговиц, натиравшихся до блеска зубным порошком. Штанины брюк внизу имели ширину 35 сантиметров и более, что определялось денежными возможностями. Обмундирование завершали чёрные ботинки. Допускалась лишь короткая стрижка волос, но их длина могла немного прирастать с переходом в следующий класс. Сама форма одежды настраивала молодых людей на деловой лад.

Этому способствовал и вызывавший всеобщее уважение седовласый директор – Рубцов Евгений Ильич, носивший на лацкане пиджака орденскую колодку с наградами за боевые заслуги. Худощавый и обаятельный человек, возраст которого уходил за шестьдесят лет, он никогда не повышал голоса.

Способствовал деловому настрою в учёбе и заведующий учебной частью – Золотавин Борис Леонидович, человек средних лет, с очень колоритной крупной фигурой, с огромными кулачищами и невероятной громогласностью. Завуч выгонял из туалетов курильщиков, за шиворот разнимал дерущихся, находился в центре всех коридорных происшествий. Его побаивались и уважали, даже в прозвище «Боря-Лёня» не забывали упоминать отчество. Строгость Золотавина была напускной, и это знали. Позднее он возглавит в исполкоме Первоуральска отдел народного образования…

Дирекция, школьные учителя, словно договорившись, твердили каждый день о необходимости поступления в институт. Процент ребят, принятых в ВУЗы после окончания нашей школы держался высоким, чем справедливо гордился коллектив учителей и дирекция…

Ученики в классе были разного социального положения. Одна группа, относившаяся к местной знати, были сыновьями руководителей цехов Новотрубного завода. Они жили в тех самых 4-х этажных домах, имели хорошую обстановку в квартирах, где мне, правда, ни разу не приходилось бывать, владели личными библиотеками, музыкальными инструментами. Ребята были хорошо развиты, физически крепкие и почти все высоченного роста против остальных. Ну, просто на две головы выше. По случайному совпадению, а возможно и нет, они были евреями, независимо от того, какую носили фамилию: Шайкевич, Эйсмонт, Барац, Клемперт, Осипов, Мендельсон. В немецком языке, в русском, в литературе их никто не превосходил. Держались они своим кругом и не очень охотно допускали в него…

Квалификация преподавателей не шла ни в какое сравнение с теми, что учили в средней школе рабочего посёлка Северский. Каждый из них был примечательной личностью, увлечён своей работой. Приятно вспоминать в каком ритме, с каким напором и самоотдачей они ковали из нас будущих мастеров производства и научных работников…

Выпускной класс 10Б возле школы. 20 мая 1954 г. 1 ряд – Д.М. Хрипунов (физрук), Л.С. Саркисова, Е.Я. Овчинникова (химичка), Е.И. Рубцов (директор), Б.Л. Золотавин (завуч), С.Н. Васильев (военрук), В. Шайкевич, Л. Грабарник. 2 ряд – А. Желомских, Л. Колясников, А. Сазонов, В. Плотников, В. Омельченко, В. Швецов, А. Панков, В. Бабайлов, Б. Фурманов, Е. Клемперт. 3 ряд – Н. Шакирзянов, Г. Барац, В. Ковалёв, В. Шалыгин, Д. Мендельсон, Е. Бажин, В. Трофимов, Н. Чуканов, Ю. Микушин, Бирюков (10А), Ю. Червов. 4 ряд – В. Садчиков, В. Федоткин, Ю. Эйсмонт, Ю. Осипов, Лысов (10А). Источник: Фурманов Борис Александрович «Древо» (главы из "Семейной книги"), 2003. http://bfurmanov.ru/drevo

Самой яркой учительницей была Александра Александровна Наумова. Года её подходили к сорока, невысокого роста, худощавая, стройная. Она не была привлекательной, в профиль особенно становилось заметной небольшая утопленность верхней губы. Когда же она начинала говорить, а преподавала русский язык и литературу, то дикцией, чёткостью фраз, красотой речи, знаниями просто завораживала. Характер имела властный и одновременно неравнодушный, требовательный, непримиримый и добрый. Она открыла для меня и других учеников мир литературы, пусть в рамках учебной программы, но открыла его, объяснила, помогла многое понять. Меня Александра Александровна покорила сразу, я полюбил её, дорожил каждым взглядом и жестом в мою сторону. Осознавая уровень собственного развития и знаний в этих предметах, я стыдился того, что не могу передать свои чувства из-за недостатка слов и грамотности. Приходилось тянуться, запоминать, зубрить, мне было не всё равно, что она скажет…

Математику – алгебра, геометрия, тригонометрия – преподавал Овсепян Рубен Иванович. Солидного возраста, участник войны, он прихрамывал на одну ногу, и одна рука у него действовала плохо: результат ранения на Сапун Горе. Говорил с акцентом, требовательностью к поведению учеников не отличался. На его уроках можно было переговариваться и при хорошем настроении преподавателя даже перемещаться. Когда в классе особенно разгорались страсти, а он в это время что-то рисовал на доске, держа в руках сразу и линейку, и тряпку, и циркуль, и тетрадь, и мел, он вдруг резко оборачивался и очень громко без акцента выкрикивал одно слово: «Ти-хо!» Все после этого сразу замирали. Другая его крылатая фраза, сопровождавшаяся категорическим жестом здоровой руки, содержала больше слов: «Садись, два!»… В классном журнале промежуточные оценки встречались намного реже, чем крайние. Однако двойки не всегда воспринимались им как двойки, и если между ними попадались пятёрки, то за четверть вполне мог выставить четыре. По крайней мере, итоговая двойка никому не грозила... Объясняя, он забывал обо всём, всегда с головы до ног перепачканный мелом и с горящим взглядом. Он придерживался своеобразной системы преподавания. Если заходил в класс с затаённой улыбкой, то все знали, что он где-то откопал или придумал сам заковыристую задачку, и сейчас начнётся занимательное соревнование. Рубен молча клал на стол классный журнал, подходил к доске и писал условие задачи. В конце выводил слово «ответ» и ставил вопросительный знак. Радостный поворачивался к нам и давал старт. Теперь предстояло решать. Первому, кто скажет правильный ответ, будет выставлена пятёрка. Довольный тем, что озадачил всех, потирая руки, он хромал между партами и уже откровенно улыбался. При этом оставался в напряжении, так как нужно точно определить, кто скажет первым верный ответ. Шло соперничество…

В девятом классе к нам впорхнула новая «химичка». Вчерашняя выпускница университета по направлению попадает в старшие классы мужской средней школы. Елена Яковлевна – молодая до невозможности, миловидная, пухленькая евреечка. Черные, зачёсанные назад вьющиеся волосы, огромные, чуть-чуть выпуклые глаза, смущавшаяся и беспрерывно заливавшаяся краской, она повергла всех в оцепенение. Рослые братья по крови не отходили от неё, но из-за их широких спин мы тоже могли её немножко видеть. Она что-то рассказывала, рисовала на доске шестигранники с усиками, говорила о том, что происходит при слиянии молекул, ещё про какую-то валентность. Химия до этого была маловыразительным предметом, несмотря на то, что практические занятия оказывались занимательными из-за происходивших на глазах удивительных превращений. С появлением новой «химички» содержание предмета отошло на второй план, так как на первом красовалось её личико. Тем не менее, в дымке, окутавшей химию, у меня стали проявляться чёткие четвёрки, а затем пятёрки с такой частотой, что в аттестате итоговой оказалась твёрдая отличная оценка. Моё отношение к Елене Яковлевне Овчинниковой отличалось теплотой и искренним сочувствием. Если бы я обладал художественным даром, то и сейчас бы с мельчайшими подробностями нарисовал её портрет. Начала занятий после каждых каникул в десятом классе многие ждали с нетерпением, чтобы увидеть её. Она была единственной девушкой, которую мы могли созерцать пусть не каждый день, но зато по 45 минут, и отвечать на её вопросы, хотя и по заданной теме…

Жена Сергея Ивановича Бирюкова давала нам географию. Эта старая карга была слишком зловредной, чтобы учительствовать. Из-за неё на педсовете обсуждался вопрос о моём исключении из школы за неудовлетворительное поведение… На свои уроки она меня долго не пускала, а потом уважаемый мною предмет закончился. По физике у её мужа я стал получать после этого случая отметки на балл ниже обычного. Когда в десятом классе замаячила возможность получения серебряной медали, я по совету учителей должен был пересдать физику на пятёрку. Бирюков устроил настоящий экзамен, и после моих ответов, а я усердно готовился, сказал, что не может понять, откуда у меня взялась четвёрка, так как больше тройки не заслуживаю. Я был страшно доволен, что он не пошёл на переоценку моих знаний, и распрощался с надеждою на медаль. На выпускном экзамене, сдававшемся комиссии, получил отлично…

Физруком у нас был Дмитрий Миронович Хрипунов – низкий, шарообразный мужчина. Кстати, только в седьмом классе я впервые увидел спортзал, где были кольца, брусья, канат, баскетбольный мяч, козлы, боксёрские перчатки и даже одна рапира. Он выводил нас в подходящую погоду на школьный стадион, давал футбольный мяч, и мы гонялись за ним без всяких правил весь урок. Наши свалки и бестолковщина очень напоминали ту игру, в которой участвовал отец в Северском, а я смотрел тогда на неё со стороны…

Военное дело преподал Сергей Никифорович Васильев. Высокий, с отличной военной выправкой мужчина умел держать класс в подчинении. Однако из-за отсутствия материальной части, которая бы демонстрировалась на уроках, в памяти о предмете почти ничего не осталось…

Самым же оригинальным учителем в классе была «немка». Умова Людмила Анатольевна оказалась в Первоуральске после очередного землетрясения в Средней Азии. Похоже, была из немок Поволжья. Худая и длинная, как жердь, бедно одетая, она заявлялась на уроки в валенках и старой кофте с отвисшими карманами. Бедняжка постоянно мёрзла в наших холодных краях и куталась в тёмный с кистями большой платок. Карманы кофты отвисали не только от старости. В одном из них она всегда держала семечки подсолнуха и лузгала их прямо на уроке, шелуху собирала в ладонь и складывала в другой карман. Это было забавно, так как с шелухой на губах она ещё и что-то объясняла...

Ушёл из школы навсегда и не возвращался в неё ни разу ни на утренники по поводу встреч с выпускниками, ни на торжественные сборы по другим случаям. А ведь меня заблаговременно предупреждали, просили зайти, да и жил долгие годы рядом, но не мог себя пересилить. Противилась моя натура возврату к учителям, к соученикам, наверняка, изменившимся за годы разлуки до неузнаваемости.

Лет через тридцать, будучи в Первоуральске проездом, я не по поводу события, а просто так подъехал к школе. Вокруг всё стало иным. Вплотную к школе стояла одна из проходных Новотрубного завода, за высоким забором громоздились цеха-гиганты, как раз на месте землянок, где жили люди в начале пятидесятых годов. На пустыре за школой выросли производственные постройки других предприятий, слева многоэтажные дома. Здание школы, казавшееся когда-то дворцом знаний на голой площадке, съежилось, усохло, вросло в землю, ужасно обветшало и стало неприметным. Нет, оно стояло на том же месте, но одновременно его и не было. Я вошёл через калитку во двор, где делалась на память выпускная фотография учеников нашего 10Б класса. Прошёл в вестибюль, поднялся на второй этаж в холл, где Липа пригласила меня на мой первый в жизни танец. Вспомнил состояние души той поры. Не понял того, как высокие юношеские надежды и помыслы умещались в этом тесном здании, давившем меня сейчас, и не тронулся дальше. Торопясь, выбрался на улицу и уехал, не оглянувшись. Тем самым я не предал школу и учивших меня, помню их, вспоминаю с теплотой и с глубокой благодарностью, но картинки в моём воображении не совмещались с натурой. Время подменило всё, устроило подлог, и это было обидно. Я выбросил из памяти увиденное, и продолжал жить и живу сейчас теми светлыми образами, которые были до этого во мне. Они мне дороги, только им я предан.

Источник: Фурманов Борис Александрович «Древо» (главы из "Семейной книги"), 2003 (дается с сокращениями). Полный текст – на сайте автора http://bfurmanov.ru/drevo

Древо (главы из Семейной книги).В дополнение к тексту Бориса Фурманова – несколько фотографий от меня на заданную тему :

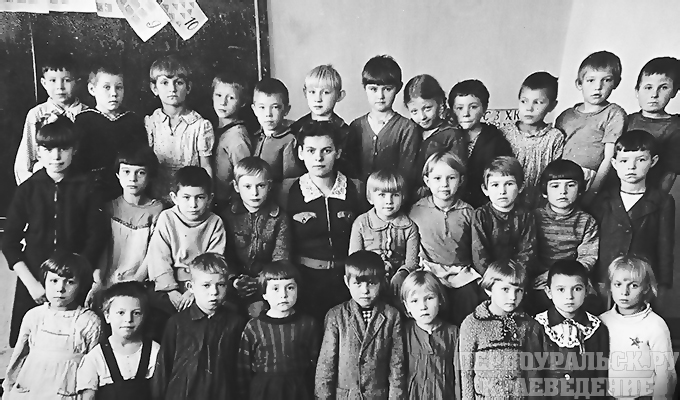

Первокласники начальной школы № 3 (Первоуральск, ул. Пономарева), 1937 год. Фото из архива автора.

Билимбаевская средняя школа. Десятиклассники. Выпуск 1942 года. Фото из фондов бывшего музея бывшей школы № 23.

Семиклассники. Средняя школа № 11 (Первоуральск, 2-я Красноармейская улица), 1944 год. Фото из архива автора.

Первокласники средней школы № 10 (Первоуральск, Соцгород Новотрубного завода), 1946 г. Фото из архива Э.Ф. Ходько.

Первоклассники. Выпускники старшей группы садика № 24, 1959 год. Фото Ю.И. Васильева их личного архива О.Ю. Кощеевой.

Н. В. АКИФЬЕВА ©