К работе мастером Хромпиковского строительного управления (ХСУ) на строящемся хлебозаводе приступил в сентябре 1959 года… Внутри главный корпус хлебозавода был намного солиднее и объёмнее, нежели казался со стороны, он вмещал массу раздражённых строителей, так как выполнявшиеся работы были уже давно запроцентованы предшественниками, то есть, оплачены, а чертежи растеряны. К тому же с годами менялись технологическое оборудование и нормативные требования, переделки, связанные с этим, не прекращались. Под их прикрытием устранялся брак, допущенный в разные периоды строительства… Предпусковое столпотворение на объекте дополнялось обычной в таких случаях неразберихой. …Но продолжение штурма в очередной раз отменили и меня перебросили на площадку Хромпикового завода.

Первой моей бригадой была комплексная бригада, которой руководил Афанасий Акимович Васильев. Было Васильеву лет сорок пять, имел он крепкое сложение, приятное лицо и насмешливую улыбку. Бригадирского опыта ему хватало, чтобы держать в руках членов большого коллектива. Хватало ему и житейской хитрости, и здравого смысла. Строительные работы понимал, мог в некоторых случаях сам вынести отметку с помощью нивелира, что высоко ценилось в рабочей среде. Обращался я к нему по имени и отчеству и только на Вы. Скажу уж к слову, что во все годы к каждому работнику и рабочему обращался исключительно на Вы. Другой формы не понимаю и не приемлю даже в житейской обстановке. Это не относится только к родственникам и одному-двум друзьям, и то в зависимости от обстоятельств.

Я проработал в должности мастера полтора года. Достаточный срок, чтобы разобраться в том, что к чему. Срок этот не отбывал. Чему-то учил других, но главным образом учился сам, познавая характер и особенности стройки изнутри. Великолепной оказалась школа, полученный в ней опыт помогал мне потом всегда. Думаю, что моё строительное мировоззрение без работы в должности мастера было бы во многом иным, если оно вообще могло сложиться.

Улица Чкалова (между улицами Школьной и Папанина), начало 1960-х годов. В одном из таких домов в 1950-е годы жила семья Бориса Фурманова. Архив КАиГ ГО Первоуральск

Трест [в самом начале 1960-х годов] возглавлял Микунис Аркадий Львович, который в молодые годы, будучи рабочим, за участие в строительстве Харьковского тракторного завода был награждён орденом Ленина. Потом он бригадирствовал, завершил курсы ускоренного обучения, и повторно был удостоен той же награды. Спустя годы его назначили управляющим трестом «Уралтяжтрубстрой» в Свердловской области. Микунис был довольно крупным человеком, выглядел солидно, к тому же важничал, что не позволяло ему заниматься текучкой. Он в основном взаимодействовал с верхними этажами власти.

Оперативной работой ведал главный инженер треста Никита Павлович Стрельников. Его возраст тоже приближался к пенсионному, хотя по темпераменту ему не было равных. Невысокий, худощавый, он был заводилой в коллективе. Раздав с утра поручения аппаратчикам, уезжал из конторы и мотался по стройкам, проводя оперативные совещания, делая накачки. При этом Стрельников не забывал свои действия сопровождать прибаутками и анекдотами. Откуда он их брал, как запоминал и не повторялся – уму непостижимо… После ухода Микуниса в мае 1963 года Никита Павлович возглавил трест. Он пробыл в этой должности до января 1965 года…

Главным инженером был назначен Беспалов Евгений Михайлович… Беспалов в строительной среде был заметен: никто не имел такой выправки, не носил безупречно выглаженного костюма, сверкающих чистотой ботинок и ослепительно белых рубашек, он даже менял галстуки. В такой же чистоте содержал и рабочий стол – ни одной бумажки. Назначение отчасти вскружило ему голову и добавило уважения к самому себе. К сожалению, ему не хватало инициативы. За советом к нему не обращались, но он порой приглашал сотрудника в кабинет на доклад. Выслушивая информацию, Евгений Михайлович постоянно тремя пальцами правой руки поглаживал и теребил кончик носа, что означало пребывание в состоянии задумчивости. Подсказок и замечаний, как правило, не делал, но выражал удовлетворение по поводу того, что подчинённый знал, чем занимается. Стрельникова, который любил командовать сам, Беспалов вполне устраивал.

Главным технологом треста работал Пешков Михаил Филиппович. До ухода на пенсию ему оставалось несколько лет, карьера его не интересовала. Когда-то жизнь научила его без крайней нужды не высовываться, не принимать ответственные решения самостоятельно. Работал он спокойно и своеобразно. Со стороны могло показаться, что Михаил Филиппович вообще не занимается делом. Основную часть дня он тратил на чтение и просмотр всевозможных технических журналов и газет, касающихся не только строительной отрасли. Благодаря своим уникальным способностям, всё прочитанное он держал в памяти. Это позволяло ему с учётом передового опыта других организаций страны разрабатывать тактику технического развития треста. Был он образованным, культурным, интеллигентным человеком старой закваски, ходил с солидной старинной тростью. Рост имел средний, его голова казалась очень крупной. Собственно, какой она ещё могла быть, если вмещала многовариантный подход к любой проблеме. Ему всегда было трудно остановиться на окончательном решении, так как он видел в нём и достоинства, и недостатки… Выезды Михаила Филипповича на строительные площадки случались крайне редко, они тщательно планировались. Увиденное на местах давало ему на квартал пищу для упрёков в адрес тех, кто так бездарно ведёт дело. Бездарем оказывался каждый, с кем он встречался при обходе объектов… Михаил Филиппович для меня навсегда остался первым мудрым производственным наставником и учителем, техническим отцом, если так можно выразиться. Годы работы с ним дали невероятно много, я благодарен ему за пройденную под его началом школу познания важности и путей развития прогресса в строительстве.

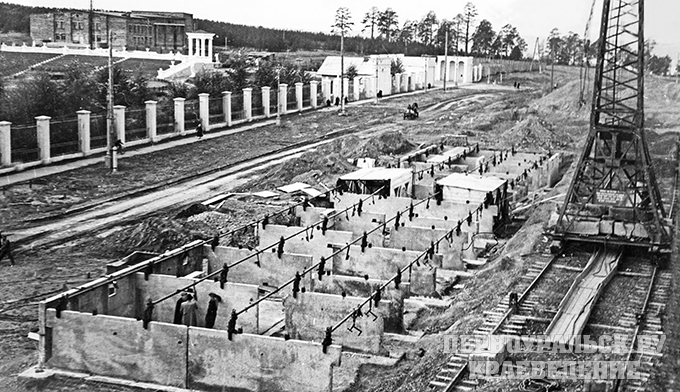

Строительство крупнопанельного дома серии 1-468 В (пр. Ильича, 17) с применением жесткошарнирных связей и кондукторов, монтаж поперечных несущих стен подвала, 1960 г. Архив КАиГ ГО Первоуральск.

Геннадий Георгиевич Криницын работал в аппарате треста в должности заместителя управляющего по кадровым вопросам и жилищно-коммунальной службе. Он был на пять лет старше меня, окончил юридический институт, начинал трудиться по специальности. Зарплату имел скромную, а семью большую: жена Валя родила ему трёх дочерей. Криницын перешёл на работу в трест, где условия оплаты труда были иными. В строительном деле он ориентировался никудышно, от кадровика это и не особенно требовалось. Криницын был способным человеком с разносторонними интересами. Много читал, любил поэзию, сам занимался сочинительством, увлекался одновременно всеми веяниями технической моды. Когда только появились магнитофоны, он собрал коллекцию кассет с записями различных исполнителей. Когда поступили в продажу узкоплёночные киноаппараты, он стал снимать всё подряд и показывал на кинопроекторе свои работы. Фотографированием Геннадий занимался всегда, имел несколько аппаратов последних моделей. Любил пешие походы, путешествия на лодках и байдарках по Чусовой. Я следовал за ним. По его инициативе мы получили права судоводителя-любителя, занялись проектированием и изготовлением собственными силами катамаранов, на которых совершили два незабываемых путешествия. Прошли от Красноуфимска по Уфе, Каме, Волге до Куйбышева, от Смоленска по Днепру до Киева и дальше. Капитаном наших судов был Криницын, я – главным конструктором. Ему легко давалась организационная сторона дела. Разыскать, достать, приобрести дефицитные материалы, редкий инвентарь ему не составляло труда и, как мне казалось, получалось это у него без напряжения. При всём этом своими собственными руками он не умел забить гвоздь, о манипуляциях с топором не говорю…

Пройдёт год моей работы в управлении и в трест по распределению приедет работать чета Шамовых из Куйбышева… Молодым специалистам, имеющим к тому же ребёнка, организация немедленно предоставила двухкомнатную квартиру, а Шамов, не откладывая, выкрасил собственноручно потолки в чёрный цвет. Решив задержаться в первом заработанном отпуске, Олег телеграммой уведомил не руководителя своего строительного управления, а заместителя управляющего трестом А.М. Елькина. И это бы ладно, но концовка текста шокировала, её прочёл в аппарате каждый желающий: «Задерживаюсь на несколько дней тчк Целую тчк Шамов». Он был начисто лишён условностей, которыми общество ограничивает свободу поведения личности. Выходки Олега вызывали смех у сотрудников, и одновременно повергали их в ужас… Татьяна Анатольевна Шамова, не в пример супругу, оказалась серьёзным специалистом. Попав в проектную группу треста, она трудилась старательно, плодотворно и вскоре стала её основной опорой. Она была красива и при этом имела технический склад ума, что случается редко. Татьяна не скупилась на резкие оценки наших провинциальных нравов и, будучи свободной от предрассудков, картинно курила сигареты. Одного этого факта хватало, чтобы сослуживцы говорили о ней чаще, чем о других представительницах женского пола вместе взятых. Мне до этого на производстве не встречались курящие женщины… Супруги привезли магнитофон и плёнки с записями песен известных бардов. Подобного наша местная строительная молодёжь не имела... Когда они первый раз пригласили меня к себе на прослушивание записей, я не предполагал, что эта пустая забава может захватить в плен. Я любил туристические песни под гитару у костра после пешего перехода или плавания на байдарках. Они навевали грусть и умиротворение. Содержание же магнитофонных лент оказалось иным. Вперемешку были записаны песни Окуджавы, Высоцкого, Кима, Визбора, Новеллы Матвеевой, которые я услышал впервые. Эти песни заставляли думать, в них был скрытый смысл или нам тогда того хотелось. Вскоре я знал их наизусть, купил магнитофон «Астра» и уже мои маленькие дети познавали творчество первых бардов. Мне особенно по душе, при всей их несхожести, были песни Булата Окуджавы и Владимира Высоцкого, уважение к ним я пронёс через всю жизнь...

Строители СУ-1 на возведении волочильного цеха на СТЗ, начало 1950-х годов. Архив КАиГ ГО Первоуральск

Основную часть работ техотдел [треста] выполнял для завода ЖБИиК. Я там часто бывал, и не мог не познакомиться с главным технологом Тепловым Валерием Викторовичем. Им была предложена конструкция малогабаритной формы с размещением опорных узлов в оконных проёмах. Идея принадлежала Теплову, он разработал чертежи, а свидетельство на изобретение получил в соавторстве с Дейчем Яковом Соломоновичем. Понятно, что после знакомства с Тепловым, заражённого изобретательством, мы сошлись мгновенно. Общая работа закипела. Чем мы только не занимались, просиживая вечера напролёт, одержимые желанием получить авторское свидетельство. Не все наши разработки внедрялись в производство, но большинство из них шли в дело сразу, широко применялись, по ним выпускались информационные листки технической службой министерства. Мы много и фанатично работали в любой обстановке. Теплова Дейч просто гипнотизировал, командовал им как хотел, под его нажимом и под обещание получить квартиру Валерий срывается в Свердловск. Позднее, не предупредив Дейча, он бежит в Черкесск Ставропольского края. Чтобы точнее представить Валерия, к которому я обращался на Вы и по имени отчеству, приведу выдержки из его писем [Черкесск, 1967 – 1968 гг.]: «…Местечко мне попалось отъявленное: глухомань и варварство, обжорство и пьянство. Казачество выродилось, из головорезов превратилось в мелких хулиганов и примитивных кретинов. Местное же исконное население предпочитает беспрерывное празднество, и работать не желает…» «Трест, где я работаю в настоящее время начальником проектного отдела (завод пустил и хватит!!), какой-то вялый, сонный, неуспевающий. И ты понимаешь, им руководят все приезжие из Сибири, Алтая, Урала, но такова разлагающая сила южного солнца, местных обычаев (пировать, плясать и совокупляться), что они весьма скоро превращаются в отчаянных бездельников, включая партийные и советские органы. Богатство карачаевцев и черкесов уму непостижимо. Технические новшества здесь люто ненавидят, приходится их творить исподтишка, неслышно…»

В октябре 1966 года мне предложили работу главного инженера строительного управления №1. [СУ-1] объёмами работ и технико-экономическими показателями не блистало, являлось самым отстающим… Контора этого управления размещалась в одном из зданий заводоуправления Демидовых при Шайтанском металлургическом заводе. К нашим временам строение успело врасти в культурный слой земли до середины окон первого этажа. Двухэтажное здание стояло на площади перед Старотрубным заводом, неподалёку от плотины через речку Шайтанка. Аппарат управления СУ-1 занимал в особняке этаж, ставший полуподвальным. Два узеньких окна моего кабинета выходили на ту часть площади, где была конечная остановка междугородных автобусов, которые были подспорьем редким пассажирским поездам на железнодорожном перегоне Первоуральск - Свердловск.

СУ-1 много лет возглавлял Маслов Иван Фролович. Фигура его напоминала крепость, а характер он имел покладистый, добродушный. Специального технического образования получить ему не довелось, но несколько пятилеток, проведённых на стройке, даром не пропали. Начало его строительной биографии пришлось на Донбасс. Потом, когда случилась Великая Отечественная война, он в составе Харцизского СУ был эвакуирован на Урал в Первоуральск. Участвовал в возведении цехов Новотрубного завода, там за успешное выполнение заданий Госкомитета Обороны получил орден Красной Звезды. О его слабости к спиртному знали все, так как выпивал И.Ф. довольно часто, если так можно сказать о почти ежедневном приёме водки. Пил и на работе, не тратя зря драгоценное время, но его могучее тело легко расправлялось с алкоголем. По крупному, мясистому лицу Маслова степень опьянения посторонний заметить не мог, не мог заметить опьянение и по его походке. Надо было очень много выпить, чтобы опьянение бросалось в глаза, а меру Фролович знал...

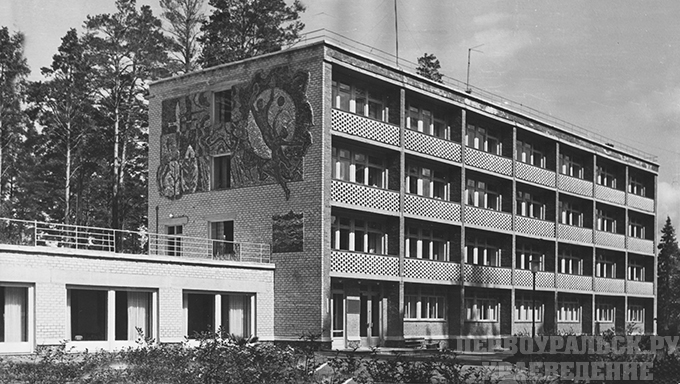

Профилакторий динасового завода «Сказка», построенный строителями СУ-1. Фото 1970 года из архива музея АО «Динур».

[В 1967 году в СУ-1 числилось] в среднем 560 человек, в том числе 503 рабочих. …Получено за год и распределено 13 новых квартир, улучшены жилищно-бытовые условия 7 семей. Конечно, это мало для очереди в 120 человек, в которой первыми пока остаются работающие с 1958 года. Работающим было выделено 13 санаторно-курортных путёвок при 2-х бесплатных. Без оплаты стоимости путёвок 40 человек поправили здоровье в ночном профилактории Динасового завода, построенном силами управления... Средняя заработная плата на одного работающего в месяц составила 103 рубля против 96 рублей в 1966 году... Вновь принято [в 1967 году] 201 человек… Уволились 206 человек, причём по собственному желанию – 124…

Наше управление не имело ни нормальной конторы, ни элементарной производственно-технической базы, правда под их строительство поблизости на территории Старотрубного завода была отведена площадка, и там уже велись строительные работы. Вскоре на сданном в эксплуатацию комплексе мы, не веря в то, что это случилось, отмечали новоселье. Были тут и контора в два этажа, и закрытые навесы для строительной техники, и материальные склады, и даже в центре разгрузочной площадки, куда принимались в запас конструкции, арматура и всякая всячина, стоял башенный кран с убранными из его ствола средними секциями. Созданной крепкой основой для работы коллектив гордился, компактное хозяйство подняло настроение, дало уверенность служащим и рабочим, что начинаются иные времена…

Источник: Фурманов Борис Александрович «На ступеньках лестницы» (в «Краеведении» дается с сокращениями). Полный текст – на сайте автора http://bfurmanov.ru/nastupenjkahlestnizy

На ступеньках лестницы" (мемуары)Н. В. АКИФЬЕВА ©