Как-то давно – лет, может, десять назад, попалась мне в руки картонная папочка, а в ней пожелтевшие листы бумаги. Одни – с текстами, отпечатанными на пишущий машинке, другие – рукописные. Пробежав глазами пару страниц, я поняла, что передо мной воспоминания “тружеников тыла”. В то время меня интересовал другой период и другие люди, но копии страниц я сделала, благо кнопку фотоаппарата нажимать – это не ручкой текст переписывать. Дома “сложила” фотографии в память компьютера и забыла про них. Года два назад, при работе над очередной книгой, файл был обнаружен. Предлагаю вашему вниманию небольшие фрагменты:

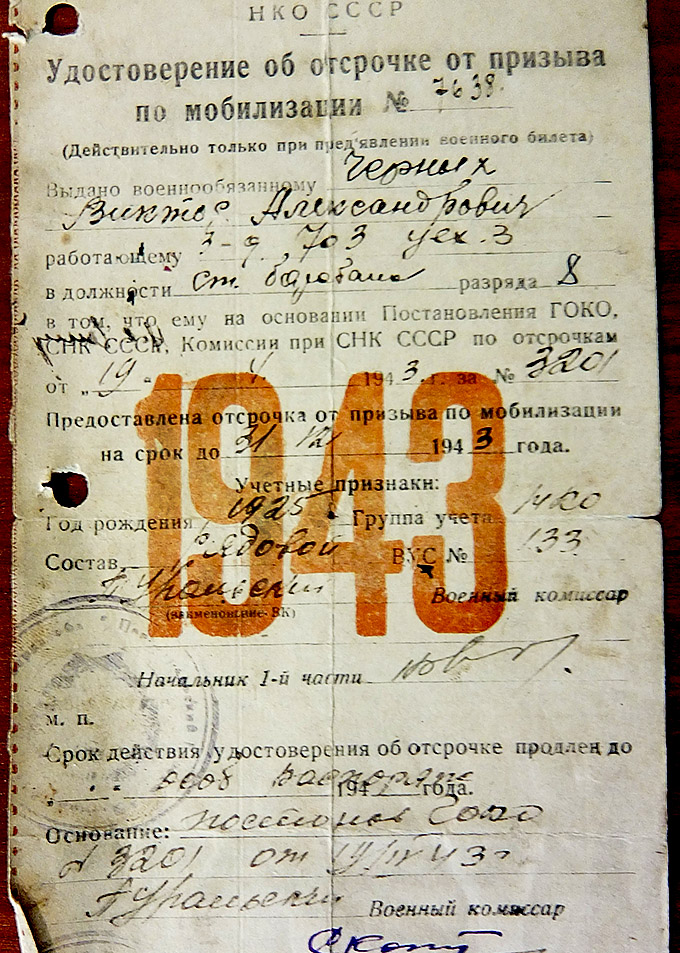

Та самая “Бронь” – отсрочка от призыва при объявлении всеобщей мобилизации.

Георгий Михайлович Придан (в годы войны – начальник трубопрокатного цеха № 1 ПНТЗ): “Недавно организованный отдел рабочего снабжения (ОРС) работал плохо. Рынок опустел, продуктов почти не выносили. Зато появились во множестве торговцы табаком. Эта братва выстраивалась по утрам в шеренгу у входа на колхозный рынок и на разные голоса горланила: “Табак высший сорт”, “Самосад”, “Сам-кришэ”. Табак – это картофельная ботва, высушенная и сдобренная какими-то листьями (настоящего самосада там было мало). От такого “высшего сорта” дух захватывало, а дома беспощадно выставляли курить за дверь. Даже кот Фомка, учуяв запах такого табака, сердито фыркал и чихал. Но что поделаешь, табачок для курильщика – все. Разозлился – закурил, и злость прошла. А уж когда весело – самое милое дело подымить самокруткой. Если хорошего табака нет, то и горлодер сойдет…”

“Все больше и больше оставалось свободных полок в кладовой столовой цеха. Раньше я выпросил у эвакуированных к нам снабженцев с завода имени Ленина три мешка гороха. Его доставили в цеховую кладовую и по моему указанию хранили про “черный день”. Такой день настал 22 февраля 1942 года. Из гороха приготовили суп. На этом наши запасы продовольствия закончились”.

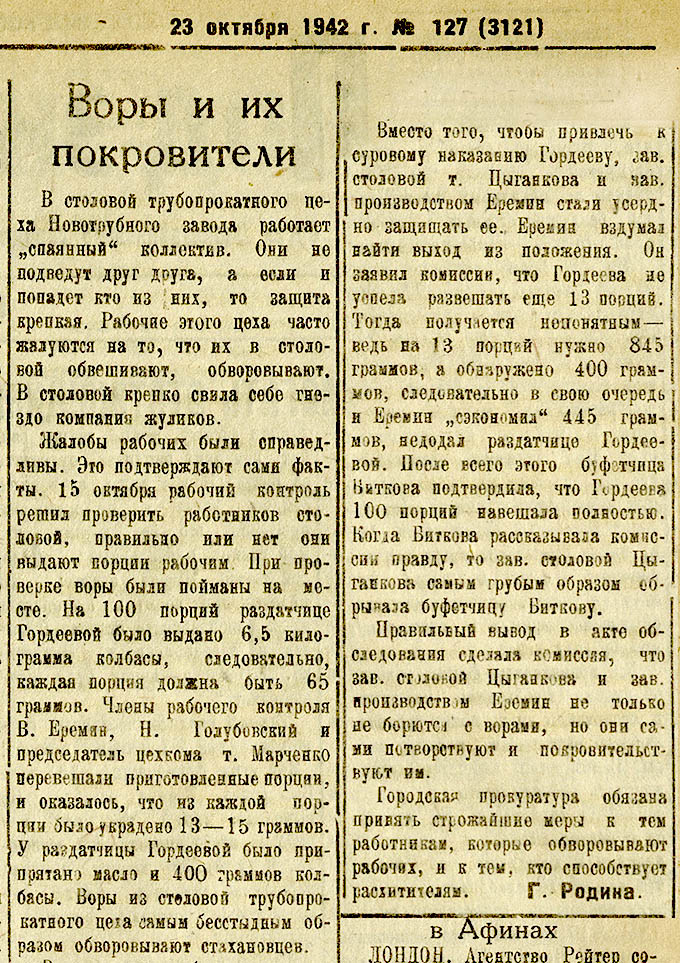

”Воры и их покровители”. Публикация газеты “Под знаменем Ленина” от 23 октября 1942 года о работе столовой трубопрокатного цеха ПНТЗ (набор в две колонки – переформатировано автором).

Павел Соломонович Александровский (в годы войны – начальник смены баллонного цеха ПНТЗ, секретарь партийной организации этого цеха): “Устав для всех коммунистов один, и мы не обращали внимания, руководитель ты или рядовой коммунист. И когда нарушал правило директор завода, к нему подходили с той же суровой меркой. Навсегда запомнился мне этот поучительный эпизод. Собрался партком. Нет только директора завода Якова Павловича Осадчего. Парторг ЦК ВКП(б) Федор Александрович Данилов позвонил ему и напомнил. Тот же, как обычно в последнее время, сослался на свою занятость. Данилов, обычно спокойный и сдержанный, в этот раз не выдержал. Он поднялся со стула, в руке телефонная трубка: “Прошу немедленно явиться. Ставлю ваш вопрос!” Скоро появился Осадчий, на его лице не остыла еще самодовольная улыбка. Ох, вскружили голову нашему директору всякие высокие представители! Данилов, глядя на это победное шествие, побледнел, ноздри его расширились. Сдерживая гнев, он заговорил, медленно чеканя слова: “Есть предложение в связи с постоянной занятостью директора вывести его из членов парткома”. Осадчий растерянно замигал от неожиданности, потом вскочил, прокричав: “Я вам не Ванька...” Дальше последовал крутой, нелицеприятный разговор – это когда хорошо знающие друг друга товарищи в разговоре переходят на корректно-вежливое “Вы”. Польза от разговора, несомненно, была. Осадчий резко переменился, полчаса четвертого он вызывал машину и ехал обедать. А мы знали, ровно в пять часов директор будет на парткоме”.

“Быт являлся больным местом. Особенно питание. Рабочие получали паек – до восьмисот граммов хлеба. А работа горячая, трубы шли непрерывным потоком, одна за другой. Жара, пот выедал глаза, рубахи от соли стояли колом… 25 марта 1943 года партком заслушал сообщение завкома о случаях истощения рабочих. Постановили: “Одиночкам хлебных и продуктовых карточек на руки не выдавать, а наладить двухразовое питание при столовых, ограждая тем самым рабочих от возможной потери карточек”. Трудное было время. Не хватало питания, рабочей одежды, жилья. Что греха таить, иногда кое-кому приходилось объяснять самые простые правила. Помню, собирали теплые вещи для Красной Армии. Вопрос стоял остро: с себя сними, но отдай! А руководящему составу эвакуированных заводов только что выдали добротные полушубки. Выходит нужно отдать полушубок, больше им отдавать нечего. Тяжело. Южане к морозам не привыкли, да и зима, как назло, лютая, что ни день температура – минус тридцать пять – сорок. Но только один заупрямился. Поговорили. Принес. Но в глаза не смотрит. Стыдно. Нужно признаться, что в то время партийная организация была очень слабой. Некоторые эвакуированные члены партии проявляли недисциплинированность, не становились на партийный учет, не имели партийных билетов (были такие даже среди руководителей участков и отделов). Вообще некоторые эвакуированные медленно устраивались с жильем на новых местах, пассивно относились к своей производственной работе и не выполняли партийных поручений”.

Иван Иванович Баев (в годы войны – начальник жилищно-коммунального отдела ПНТЗ): “В декабре 1941 года было сдано в эксплуатацию восемь домов В эти дома из сел были переселены семьи эвакуированных. В квартирах пришлось проводить переустройство – устанавливать в каждой комнате плиту-очаг, чтобы можно было готовить еду и греться – ни центрального отопления, ни электричества в тех домах не было. В 1942 году было построено пять домов для размещения эвакуированных и четыре барака для размещения выпускников ФЗО и одиноких. Только в общежитиях Новотрубного завода было зарегистрировано 2500 человек. Мест не хватало, пришлось делать специальные двухъярусные кровати. Из-за отсутствия элементарных бытовых условий в общежитиях и жилых квартирах, в школах и на заводе стали фиксировать случаи с желудочными заболеваниями, затем появились вши, и очаговые вспышки сыпного тифа. Городские бани такое количество населения обслужить были не в состоянии, несмотря на круглосуточную работу. Врачи все чаще стали фиксировать у жителей дистрофию, причем в такой степени, что некоторые не могли даже ходить. Для таких больных было выделено целое общежитие с кухней и усиленным питанием. Зима 1943 года – самое, пожалуй, трудное время за всю войну, к бедам, что были раньше, добавились еще и пожары”.

Н. В. АКИФЬЕВА ©