Судьба города, как и судьба человека, складывается из разных факторов. Иногда какой-нибудь сущий пустяк, который современники даже не заметили, может оказаться первопричиной великих событий.

Первые заводы цельнотянутых стальных труб появились в России в начале XX века. В 1916 году их было пять: Ижорский, Никополь-Мариупольский, Екатеринославский, Таганрогский и завод “Русского общества машиностроительных заводов Гартмана”. Трубопрокатные установки этих предприятий были либо иностранного производства (американские, бельгийские), либо изготовлены в России, но по иностранной технологии. И еще важное замечание. Основная часть российских стальных цельнотянутых труб изготавливалась в южных губерниях. На Урале трубопрокатных заводов не было. Вообще не было. Ни одного.

Этот пробел решил заполнить 42-летний инженер, выпускник Харьковского технологического института, член правлении Московского кружка технологов, действительный член Императорского Русского Технического общества и по совместительству управляющий Шайтанскими горными заводами Иосиф Наумович (Нафанаилович) Чайкель.

В советской историографии не принято было распространяться о заслугах “контрреволюционеров”. Тем более, если “контрреволюционер” – это “эксплуататор-управляющий” и у него “немецкая” фамилия. Но, как говорится, “из песни слова не выкинешь, а из места гостя не высадишь”. Иван Александрович Демидов: “В августе 1918 года в Шайтанском заводе появились иностранцы, братья Модер. Модные пиджаки на них, галстуки, брюки навыпуск, штиблеты желтые. Старший брат Антон Францевич, коренастый и плотный. Младший Роберт, наоборот, высокий и худощавый. Одно у них сходство – усы, пышные и холеные. Раз навестились. Два. И зачастили. А вскоре вызвал Чайкель в контору братьев Ананиных, Ивана Демидова, Федора Дунаева, Василия Сосунова и Алексея Хаминова. Поздоровался, каждого по имени и отчеству назвал… И сразу к делу. Антон Францевич и Роберт Францевич, говорит, крупные специалисты, трубники. После работы будите ходить к ним на учебу. Вот тут все и поняли, откуда и куда ветер дует. У Чайкеля нюх тонкий был. Сразу смекнул, что тут большими барышами пахнет. Труб днем с огнем не найдешь, а они нужны – все запасные пути Урала и Сибири забиты паровозами инвалидами”.

Иван Александрович не зря подметил “тонкий нюх” управляющего. Железную дорогу и ее нужды Иосиф Наумович знал “как свои пять пальцев”, первая его должность после окончания института – “начальник тяги” железнодорожного узла в Серпухове. К тому же (бывают ведь такие совпадения)) родственник Иосифа Наумовича Чайкеля, Григорий Маркович Вайнштейн в 1910-е годы занимал пост начальника Пермской железной дороги.

“Дальше все по заведенному порядку пошло, – вспоминал Демидов, – руду в доменной печи плавили, в мартене железные болванки лили, гильзы на прессе прошивать научились… А вот трубу катать – ни в какую! Даже принесенная Чайкелем икона не помогала.”

13 июля 1919 года “красные” практически без боя занимают Шайтанский завод. “Белые” отходят в сторону Екатеринбурга и начинают путь на Восток. Эшелоны увозят в Сибирь не только военных, но и гражданских – инженеров, техников, врачей... Среди них и Чайкель. На поезде он добирается до Иркутска, а дальше на перекладных до Минусинска. Здесь, в Минусинске, 1 сентября 1920 года Иосиф Наумович Чайкель был обвинен в антисоветской агитации и арестован. 6 ноября 1920 года он был осужден и сразу же амнистирован в честь 3-й годовщины Октябрьской Революции. Как сложилась его судьба мне неизвестно.

А тем временем, в Шайтанском заводе решили продолжить дело Чайкеля – освоить “трубопрокатное производства по английскому методу Эргерта, учитывая, что первые шаги в этой части здесь уже были сделаны”. Михаил Георгиевич Бирюков: “В области, когда я заикнулся о трубах, сразу ухватились, старайтесь!.. Собрали мы прокатчиков, сдвинем ли? Василий Иванович Сосунов тут был. “Не трусь, робята!” – любимые его слова. Хозяевам не удалось, так, может, сами лучше сробим”.

Cамим “сробить” не удалось. И тогда из Петрограда на помощь уральцам прислали инженера Михаила Александровича Соловова, мастера Ижорского завода Василия Герасимовича Герасимова и техника того же предприятия Василия Яковлевича Шишкевича.

Первым “красным директором” Шайтанского горного завода (уполномоченным руководителем/заведующим) был назначен Николай Никитич Чекасин. Он же стал потом руководителем “1-го Уральского завода цельнотянутых и катаных труб”. В те годы советская хозяйственная номенклатура строилась по политическим, а не по профессиональным признакам. Поэтому при директоре политическом существовала обычно должность директора технического (примерно, как комиссар и командир в Красной армии). Командиром производства “Шайтанского трубопрокатного завода”, а затем и “1-го Уральского завода цельнотянутых и катаных труб” стал Михаил Александрович Соловов – дворянин, инженер, капитан 2-го ранга, орденоносец, полковник и первый руководитель Военно-Воздушных сил Красной армии (РККВВФ). МЕХАНИК ЯХТЫ «ШТАНДАРТ»

Примечание: В августе 1931 года Михаил Александрович Соловов был арестован и осужден на 10 лет по делу “Уральского инженерного центра”. В 1941 году он умер в лагерном лазарете «Беломоро-Балтийского комбината НКВД СССР №9» (г. Кемь). Василий Герасимович Герасимов и Василий Яковлевич Шишкевич умерли в 1942 году в Ленинграде.

28 января 1920 года прокатали первые трубы. Федор Петрович Дунаев: “С нами работал мастер Василий Герасимович Герасимов, пожилой, обходительный, он был из простых рабочих, практик. Его напарник, 46-летний Василий Яковлевич Шишкевич – иной коленкор, заносчивый, все трубочку покуривал, начальником себя считал. Днем было, яркое холодное зимнее солнце лупило во всю мощь. Я стоял на оправках, Николай Григорьевич Ананин с черной повязкой на лице (ему как-то рукояткой по зубам влетело) – на стержне. Тут же рядом Иван Александрович Демидов, Александр Васильевич Мокрецов, Василий Иванович Сосунов. Поначалу у нас, как всегда, то – не ладно, это – не то. Ткнули прошитую заготовку – она не идет на стержень. Сосунов ее балдой бил, бил... Остыла. Значит, засылай обратно в печь. Сварщиком работал Петр Булычев, большой, бородатый. Ну и шумливый был. Руки, что мельничные крылья. Размашется – не остановишь. – Опять в печь, черти окаянные! До каких пор. Эй ты, телегент! (так пренебрежительно он называл всех, кто более-менее прилично одевался). Слышь? – негодующий перст Булычева уперся в Герасимова. Тот сидел на табуретке в сторонке, возле ящика. И не обернулся. Вдруг он вздрогнул, словно очнулся от каких-то своих дум. С улыбочкой подошел к нам. – А ну-ка, ребята, вот эту оправочку поставьте… Через один ручей прокатали, второй, третий. И пошло у нас!”

Это был успех. Только товарной ценности он не имел. В самом деле, трудно назвать трубой короткую гильзу. Однако начало было положено, и комиссия Уралбюро ВСНХ, посетившая завод в марте 1920 года, признала действия заводчан “верными”.

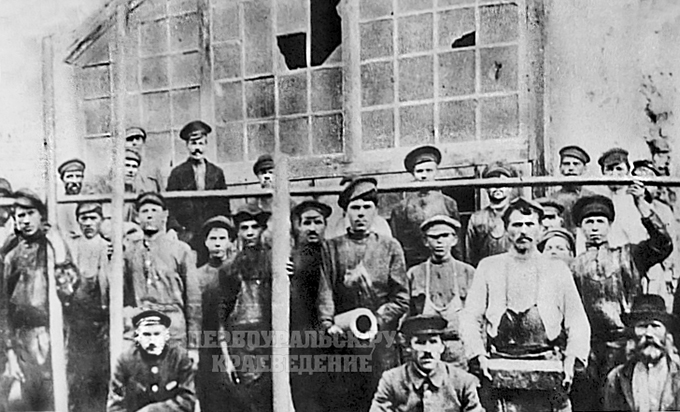

“Первая труба” Шайтанского трубопрокатного завода. Сидят на корточках слева направо: Соловов Михаил Александрович, технический директор предприятия; Чекасин Николай Никитич, уполномоченный руководитель предприятия. Стоит рабочий с заготовкой квадратного сечения. В центре другой рабочий держит прошитую гильзу. Правее его стоят рабочие с трубами-полуфабрикатами. Над головами прокатчиков – “товарная” труба. Июль, 1920 год.

В мае “шайтане” командировали на Ижорский завод своего представителя для покупки “холоднопротяжного” волочильного стана и шлифовальных станков. В июне станы были привезены и смонтированы, а с июля 1920 года Шайтанский завод начал давать продукцию. По этому поводу в помещении “заводского театра” состоялось торжественное собрание, провозгласившее: “Шайтанский трубопрокатный завод открыт!”. Впрочем, на этот счет у Уралбюро ВСНХ было свое мнение. В этой организации уяснили, что главное – это учет и контроль. А какой может быть контроль, если этих Шайтанских заводов на Урале – не один и даже не два. Другое дело: “1-й (пока цифрой) Уральский завод цельнотянутых труб”. Считается, что решение о переименовании завода было принято 2 сентября 1920 года, а население узнало о переименовании только 26 сентября на общем собрании граждан Шайтанской волости. С докладом по этому вопросу (десятому, кстати, по важности) выступил Африкан Иванович Злоказов.

Примечание: воспоминания М.Г. Бирюкова И.А. Демидова и Ф.П. Дунаева (выделены курсивом) цитированы по книге: Мы новотрубники / Сост. Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1962.

Н. В. АКИФЬЕВА ©

P.S. Хочется верить, что когда-нибудь на каменной кладке старой плотины появится мемориальная доска с напоминанием, что на этом месте в июле 1920 года на Шайтанском трубопрокатном заводе было начато производство первых на Урале труб.