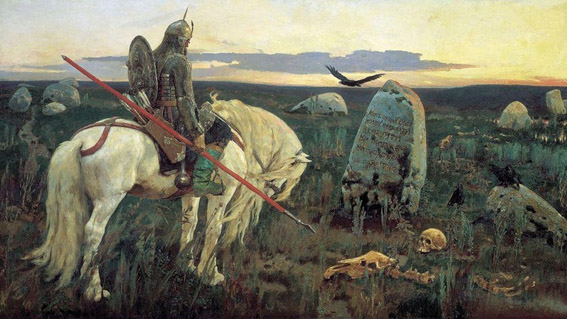

Смотрю, и возникает в памяти давно забытый образ из детских волшебных сказок: «На развилине путей-дорог лежит Вещий камень, а на нём надпись: «Направо пойдёшь – коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь – себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь – и себя, и коня потеряешь». Стоит в глубоком раздумье перед камнем витязь-богатырь на белом коне и думу думает.

Виктор Васнецов. Витязь на распутье. 1882.

Сказка – ложь… Нет в Первоуральске таких Вещих камней, подумает читатель. И будет неправ.

ВЕЩИЙ КАМЕНЬ № 1. Стоит он у кромки старого Московского тракта, недалеко от новой колонны «Европа-Азия». А говорит он о том, что «Географический знак «Европа-Азия» установлен в 1837 году на склоне горы Березовой, самом высоком месте Сибирского тракта…». Про склон горы Березовой и самое высокое место на старом Сибирском (Московском) тракте – это правда, а вот то, что установлен в 1837 году – это миф.

Но обо всем по порядку. Краткая последовательность событий: 15 июня 1829 года Александр фон Гумбольдт, Густав Розе и Христиан Готфрид Эренберг провели барометрические измерения на участке Сибирского тракта на склоне Березовой горы и пришли к выводу, что «перевал у горы Березовой есть точка естественной границы между Европой и Азией на этой дороге». Как пометили исследователи это место, мы не знаем. Скорее всего, никак. В лучшем случае, соорудили пирамидку из найденных тут же камней или вбили колышек. Первые заметки о путешествии Густав Розе напечатал в «Горном журнале» в 1832 году. Можно допустить, что после этого горные власти пометили сакральное место каким-нибудь знаком. Вероятно, так и было.

Обратимся к воспоминаниям очевидцев. Весной 1837 года через гору Березовую проследовал кортеж девятнадцатилетнего наследника трона, Великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александр II). В дневниковой записи наставника цесаревича поэта В.А. Жуковского можно прочесть: «26 мая в 4 часа дня […] подъехали к рубежу Европы и Азии, отмеченному символическим столбом. […] Переход границы […] отметили бокалом вина и поехали, теперь уже под уклон, в Азию. Впереди ждал Екатеринбург…». Мы сегодня не знаем, кто и когда установил этот «символический столб». Был ли он установлен в 1837 году или его поставили 1832 году, а может и 1829 году. Когда нет фактов – тогда рождаются мифы.

А теперь факты (ф. оп. д. л.). В сентябре 1845 года Урал посетил Его Императорское Высочество герцог Максимилиан Лейхтенбергский (зять Николая I). Год назад император назначил его главнокомандующим Корпусом горных инженеров и направил на уральские заводы с инспекцией. По отзывам очевидцев, герцог был хорош собой, высок, статен, прекрасно и всесторонне образован, что позволяло ему занимать посты главнокомандующего Корпуса горных инженеров, президента Академии художеств и директора Горного института.

Герцогу «пограничная» идея понравилась сразу. А так как памятника тогда на склоне Березовой горы не было, то он поставил свою роспись на затесе одной из сосен. Писатель и краевед Петр Александрович Вологдин в 1895 году вспоминал: «В 1868 году в оградке, которою обнесен монумент, красовались две маститые сосны, на которых были видны, сделанные на затесях собственноручные надписи «высоких» путешественников. Надписи были покрыты стеклышками, глубоко вросшими в дерево».

Мы не знаем, кто рассказал главному начальнику горных заводов хребта Уральского, генералу Владимиру Андреевичу Глинке о том случае, – сам Максимилиан Лейхтенбергский или генерал Чевкин, сопровождавший герцога. Как бы там ни было, решил Владимир Андреевич, что «столь достопамятный случай должен быть ознаменован прочным памятником, и потому прилично на месте, ознаменованном присутствием Его Высочества [герцога Лейхтенбергского], воздвигнуть колонну из тесаного гранита».

Вскоре был назначен конкурс, на котором победил проект, составленный архитектором Уральского горного правления Карлом Турским. Изготовление мраморного памятника было поручено Василию Михайловичу Трапезникову. 18 сентября 1846 года памятник был «окончательно приготовлен и поставлен на место». На стороне, обращенной к трактовой дороге, была высечена надпись «В память посещения сего места Их Императорскими Высочествами Наследником Цесаревичем и Великим Князем Александром Николаевичем в 1837 году и Герцогом Максимилианом Лейхтенбергским в 1845 году». Надписи «Европа» и «Азия» появились на памятнике только годы спустя.

Если отбросить предания и слухи и довериться только фактам, то надпись на камне должна была выглядеть следующим образом: «Первый на Урале географический знак «Европа-Азия» установлен 18 сентября 1846 года на перевале горы Березовой в точке естественной границы между Европой и Азией на старой Московской (Сибирской) дороге…».

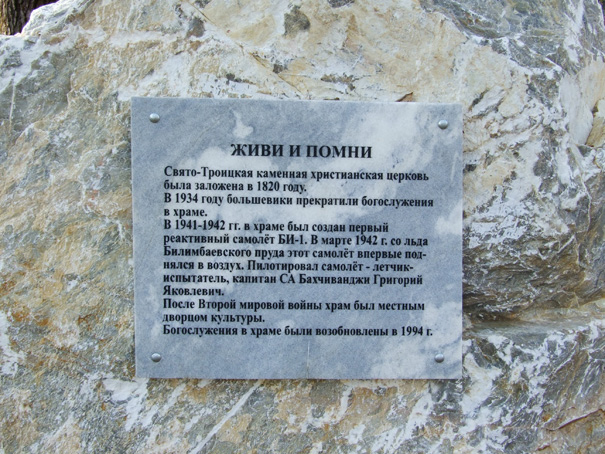

ВЕЩИЙ КАМЕНЬ № 2. Стоит недалеко от Свято-Троицкой церкви в Билимбае. Надпись на камне гласит: «ЖИВИ И ПОМНИ. Свято-Троицкая каменная христианская церковь была заложена в 1820 году. В 1934 году большевики прекратили богослужения в храме. В 1941-1942 гг. в храме был создан первый реактивный самолет БИ-1. В марте 1942 г. со льда Билимбаевского пруда этот самолет впервые поднялся в воздух. Пилотировал самолет – летчик испытатель, капитан СА Бахчиванджи Григорий Яковлевич. После Второй мировой войны храм был местным дворцом культуры. Богослужения в храме были возобновлены в 1994 г.». Здесь масса ошибок. Но обо всем по порядку.

Само название Свято-Троицкой церкви: «каменная христианская» вызывает недоумение. Дело в том, что к христианской религии принадлежит масса церквей. Например, Православная (включая Старообрядческую, Единоверческую и Обновленческую), Римско-католическая, Лютеранская и др. Нам кажется, что достаточно было написать: «Свято-Троицкая Православная церковь…». Но не будем обращать внимание на мелочи.

Нам интересно другое утверждение: «В 1941-1942 гг. в храме был создан первый реактивный самолет БИ-1. В марте 1942 г. со льда Билимбаевского пруда этот самолет впервые поднялся в воздух». Позволим себе поставить под сомнение все это положение целиком (особенно его вторую часть). Я, наверное, огорчу поборников связки «храм-самолет». Но информация о том, что «в храме был создан первый реактивный самолет БИ-1» не соответствует действительности. Дело в том, что все работы по проекту «БИ» проводились на территории чугунолитейного завода, включая стенд на плотине.

Вот что писал один из очевидцев тех событий, выдающийся советский и российский учёный-конструктор, Борис Черток: «[Волков и Болховитинов] успели прибыть на место [в Билимбай] до прихода эшелона и отвоевать у других претендентов на завод [чугуноплавильный] основную часть площади, подготовить церковь к поселению людей с последующим расселением их по деревянным избам местных жителей».

«Мы с товарищами, – вспоминал Черток, – имели возможность осмотреть будущее место работы. Завод [Билимбаевский чугунолитейный] задолго до войны бездействовал, и теперь, при сильном морозе, припорошенная первым снегом его территория производила угнетающее впечатление. Окна были выбиты, рамы выломаны. Ни ворот, ни дверей мы не увидели. Вагранки и еще какие-то литейные сооружения забиты «козлами». На дворе и под дырявой крышей груды окаменевшего на морозе шлака и тонны всяческого металлолома. Болховитинов где-то отыскал строителя, с которым в маленькой конторке к нашему приезду успел составить подобие проекта реконструкции». Предстояло превратить это «чугунолитейное кладбище» в авиационный завод и одновременно переучивать бывших металлургов в авиастроителей».

И еще цитата от Бориса Евсеевича: «К новому году на заводе восстановили котельную, теплосеть, подали во все рабочие помещения тепло. Моя бригада закончила первую очередь электрооборудования, провела освещение. На первом этаже загудели станки. На втором конструкторы могли работать у кульманов без ватников и рукавиц. В сборочном цехе начали изготовление одновременно трех машин».

Таким образом, завод Болховитинова и «БИ-1» имеет к зданию церкви очень слабое отношение. Хотя это не умоляет значение храма, ведь завод под его куполом все же находился. Но это был другой завод. Вот кусочек воспоминаний Камова о Билимбае. «Заводу под помещение отвели собор, довольно просторный и удобный, который тут же окрестили «Собором Билимбайской богоматери… Все приходилось делать самим – и устанавливать станки, и строить подсобные помещения. По собственной же инициативе соорудили антресоли – получилось нечто вроде второго этажа. Стало чуть просторнее. Здесь, в Билимбае, начали постройку АК – автожира-корректировщика». Но Камов – это не «БИ». Камов – это автожиры и вертолеты. Это совсем другой завод, другое КБ, другие инженеры и техники.

Обсуждать миф о том, что «Со льда Билимбаевского пруда этот самолет впервые поднялся в воздух» мы не будем. Об этом сказано уже много. Например, здесь: БИ (РАЗМЫШЛЕНИЯ ДИЛЕТАНТА)

Последнее утверждение, выбитое в камне «После Второй мировой войны храм был местным дворцом культуры» не совсем корректно. Дело в том, что билимбаевский храм, по большому счету «дворцом культуры» вообще не был. В 1950-е годы в здании располагался кинотеатр «Красный Октябрь». В 1960 году его закрыли. В том же году была начата реконструкция, в результате которой здание лишилось купола и стало называться Домом культуры.

И на «посошок», еще один ляп: «Пилотировал самолет – летчик испытатель, капитан СА…». Если в данном тексте «СА» – это Советская армия, то должна огорчить авторов текста. До 25 февраля 1946 года наша армия называлась Рабоче-крестьянская Красная армия (Красная Армия, РККА). И только после этого она перестала быть Красной, а стала Советской.

Автор: доцент, к.и.н. Нина Валентиновна Акифьева.