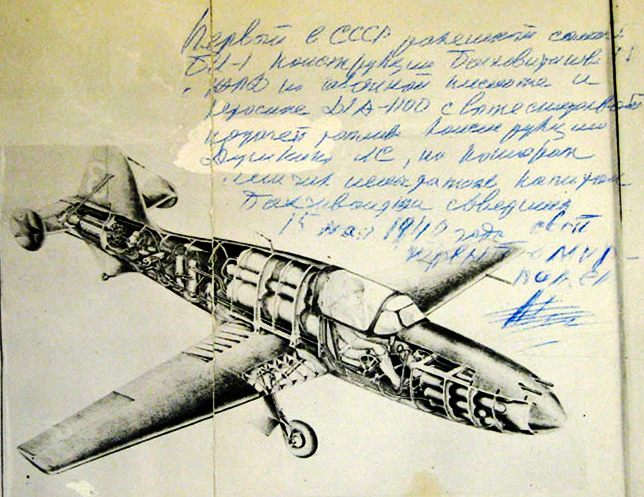

Утром 15 мая 1942 года произошло событие, ставшее важным шагом к освоению космоса и навсегда вошедшее в летопись отечественной космонавтики, – взлёт первого советского самолёта с жидкостным реактивным двигателем. В официальных документах опытный образец именовался однозначно: «Самолёт перехватчик конструкции Болховитинова». Неофициально его звали «БИ», что для всех посвященных обозначало то же самое: «Болховитинова истребитель».

Экспонат выставки «Приумножая архивное богатство современной России». (На самолёте – надпись БИ-3 – HBA). Фонд РГАНД

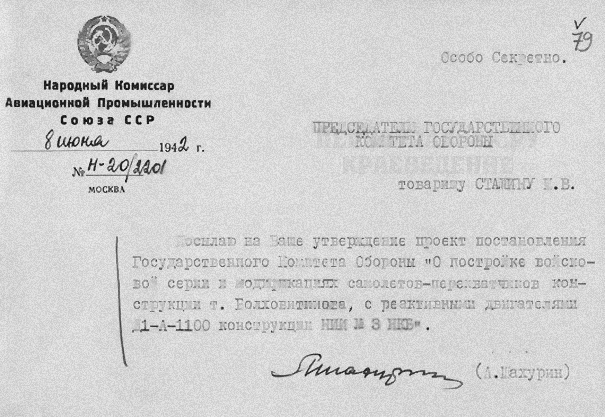

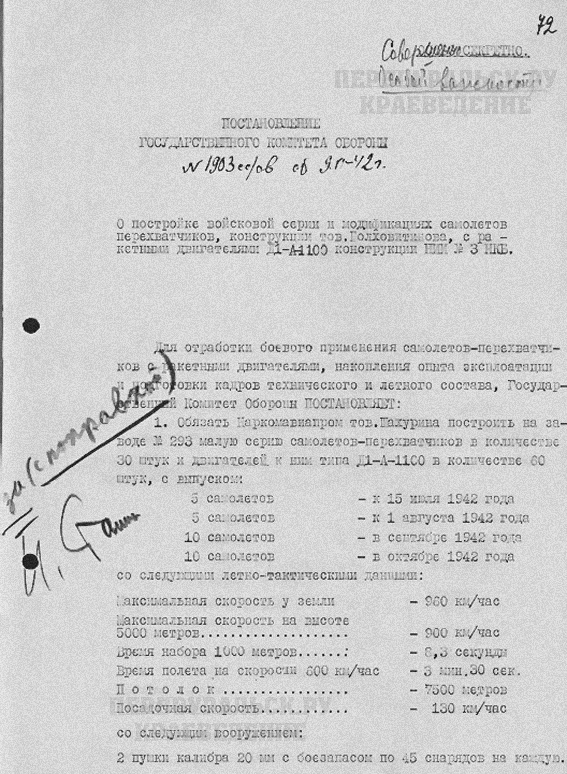

Полёт истребителя-перехватчика, снабжённого жидкостным реактивным двигателем (ЖРД), произвёл яркое впечатление на всех присутствующих. В официальном акте Государственной комиссии, было отмечено: «Взлёт и полёт самолёта БИ-1 с ракетным двигателем, впервые применённым в качестве основного двигателя самолёта, доказал возможность практического осуществления полёта на новом принципе, что открывает новое направление развития авиации». В Билимбае была устроена торжественная встреча и митинг. Над столом президиума висел плакат: «Привет капитану Бахчиванджи, лётчику, совершившему полет в новое!». Наркому Шахурину и командованию ВВС был срочно отправлен отчет. А ещё через три недели на столе у Председателя Государственного комитета обороны, И. В. Сталина, лежал доклад о «постройке войсковой серии» в количестве 30 штук.

Серийный вариант получил обозначение «БИ-ВС». Изготовление фюзеляжа было поручено заводу № 499. Предприятие располагалось в Тюменской области, в рабочем поселке Заводоуковск. Директором 499-го был талантливый конструктор Александр Сергеевич Москалёв. Именно Москалёву принадлежит идея – строить самолеты-крылья, воплотившаяся спустя время, в таких самолетах, как ТУ-144, «Конкорд», «Шаттл», «Буран». Александр Сергеевич, как никто другой, знал слабые стороны планера БИ. «Вероятность попадания БИ-2 в область волнового кризиса была ясной и достаточно высокой. Об этом факте могли не знать только недостаточно грамотные в аэродинамике специалисты. В разговоре с Виктором Фёдоровичем в Билимбае, где я получал чертежи БИ-2, – вспоминал Москалёв, – я его прямо спросил, не боится ли он катастрофы, вследствие возможного затягивания самолёта в пикирование, если прозевать скорость? Самолет-то БИ-2 был обычной классической схемы! Виктор Федорович ответил, что эта возможность им учитывается, и он введёт ограничение в скорость полёта, если это потребуется. Меня этот ответ успокоил, но только отчасти».

Ярослав Кириллович Голованов в книге: «Королёв, факты и мифы» писал: «Если инженеры Душкина напускали на свой двигатель туман в прямом (от паров кислоты) и переносном смысле, близко к нему никого не подпускали – «совершенно секретный объект!» – то Глушко, пользуясь правами «врага народа», не темнил, говорил все как есть, показал свои разработки, отдал методики расчётов. Он даже предложил для БИ связку из четырех своих камер». Алексею Михайловичу Исаеву такой вариант не понравился: «Эта связка нам всю машину испортит, – ворчал он, – посмотрите, у нас не самолёт, а девушка, стройная, тоненькая, а тут будет ж..., как у старой бабы».

Архив РГАСПИ, фото с ксерокопии

Знал ли о билимбаевском чуде Королёв? Оказывается, знал. В автобиографическом очерке «Рождение мечты и первые шаги» Валентин Петрович Глушко писал: «По моему ходатайству на работу в наше ОКБ был направлен С.П. Королёв». По свидетельству Ярослава Голованова: «Королёв буквально с первых своих дней в Казани начинает борьбу за свой ракетоплан». Он уже видит свою машину во всех деталях, для него она уже реально существует. И тут Глушко подробно рассказывает ему о самолете БИ и описывает все его характеристики. «Характеристики эти, надо признать, были весьма скромны: на максимальной скорости (800 километров в час) БИ мог лететь не более двух минут, а на пониженной – не более четырех-пяти минут. Двигатель БИ допускал только шесть пусков».

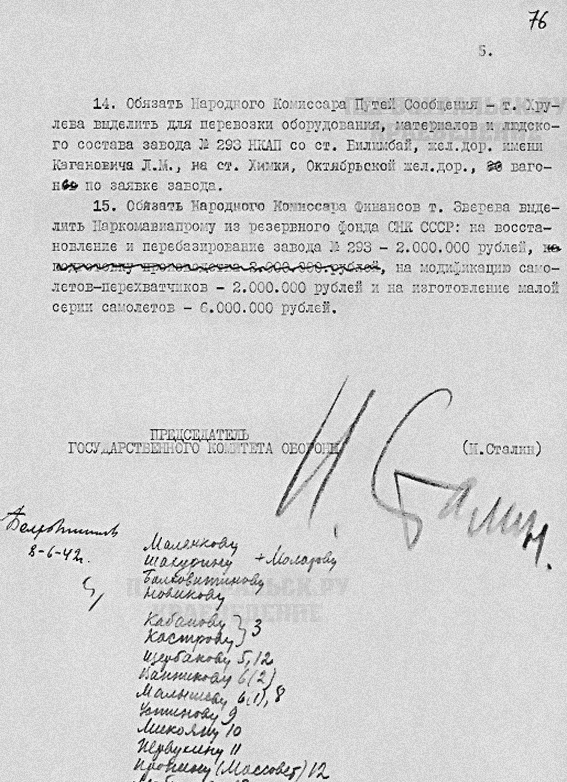

Документ: «Работу по самолётам-перехватчикам считать особо секретной и для обеспечения особой секретности работ по самолёту-перехватчику и жидкостному ракетному двигателю, директору завода № 293 тов. Болховитинову всемерно ограничить круг лиц, допускаемых к сборочным чертежам самолёта и двигателя, расчётным материалам, а также в сборочные цехи и на испытательные станции самолёта и двигателя».

Что за БИ? Откуда взялся? Королёв изучает вопрос и пишет служебную записку. В своей записке он отмечает, что, конечно, можно установить на БИ более совершенный двигатель Глушко РД-1, но предупреждает: «Потребная для этого переделка самолёта БИ так велика, что фактически сводится к созданию машины заново». В абзаце, посвященном БИ, явно звучит некоторое раздражение по отношению к сопернику. И оно объяснимо. Голованов констатирует: «Несмотря на всю непохожесть, главные идеи, заложенные в этих машинах, пересекались в одной точке: это были летательные аппараты с жидкостными ракетными двигателями для полёта человека». Но РП-318 Королева – это только планер, сам подняться с земли еще не может, а БИ – какой-никакой, но уже самолёт.

Документ: Кроме 30 самолётов войсковой серии КБ Болховитинова получило задание спроектировать и построить малую серию из 4-х экземпляров модификации самолёта-перехватчика со следующими лётно-техническими данными: «1. два самолёта со сферическими баками с увеличенным временем полёта (4 мин. 30 сек) и потолком (12000 метров). 2. два самолёта со сферическими баками и дополнительными двумя прямоточными воздушно-ракетными двигателями на концах крыльев с ещё более продолжительным временем полёта (7 мин.) с выпуском на испытания 15 августа 1942 года и 1 октября 1942 года соответственно».

Архив РГАСПИ, фото с ксерокопии

К началу 1943 года билимбаевское КБ Болховитинова подготовило еще две модификации самолета, превосходящие первенца, и в мощности, и скорости. В воспоминаниях А.В. Палло имеется колоритное высказывание лётчика К.А.Груздева после полета на БИ-2 12 января 1943 года: «И быстро, и страшно, как чёрт на метле». 27 марта 1943 года при лётном испытании БИ-3 погиб Григорий Бахчиванджи. Александр Сергеевич Москалёв отметил: «На машине, пилотируемой Г.Я. Бахчиванджи, была сделана попытка достичь предельной скорости полета. По неутончённым данным, В. Ф. Болховитинов в это время отсутствовал, и произошло то, что должно было произойти – самолёт попал в волновой кризис и разбился».

Документ: «Разрешить НКАП перевести завод № 293 из посёлка Билимбай, Свердловской области, на его прежнюю территорию в г. Химки, Московской области, сохранив в Билимбае филиал завода. Перевести на завод № 293 НКАП из НИИ № 3 НКБ группу тов. Душкина и с Кировского завода Наркомтанкпрома группу тов. Люлька по прилагаемому списку. Доукомплектовать завод № 293 металлорежущим и прочим оборудованием в количестве 65 единиц, в том числе 40 единиц из поступающего импорта и 25 – с заводов НКАП. Организовать на «Уралмашзаводе производство 600 штук баллонов по спецификации, чертежам и графику завода № 293 НКАП. Выделить заводу № 293 из числа поступающих по импорту или в счёт поставок НКО: три трёхтонки, три полуторатонки, один трактор, два Пикапа, две легковых машины и один мотоцикл».

Спустя годы Москалев вспоминал: «Для меня до сего времени непонятно, почему было прекращено испытание БИ. Ведь и до полётов вероятность попадания БИ-2 в область волнового кризиса была ясной и достаточно высокой. Много позднее я поинтересовался во время случайной встречи с одним из заместителей В. Ф. Болховитинова И. Ф. Флоровым: «Почему все же прекратили строительство БИ-2»? После некоторого молчания тот ответил, что, якобы, БИ-2 был перетяжелён и его ЛТХ вдруг оказались хуже, чем ожидалось. Так как Флоров ещё работал в системе МАП, я его не стал мучить вопросами, но заметил, что В. Ф. Болховитинов в 1958 году – говорил мне совсем другое, а расчётные весовые материалы самолета, находившиеся на заводе № 499, вовсе не подтверждали необходимость жечь 30 самолетов БИ-2 по причине перетяжеления конструкции. Наличие дешевых быстроходных и высотных перехватчиков БИ-2 над городом Москвой в 1942 году могли дать существенную помощь в обороне столицы от вражеских самолётов. Но кому-то это не нравилось».

Архив РГАСПИ, фото с ксерокопии

Работы в Билимбае были свёрнуты, ОКБ Болховитинова вернулось на старую базу. 11 апреля 1943 года Алексей Михайлович Исаев пишет родителям: «… В конце апреля или начале мая мы отплываем. «Ехать, так ехать, – сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост». Я бы предпочёл ехать осенью, собрав хотя бы урожай со своего огорода. Но, как видно, не судьба. Еду с легким страхом. Денег у нас – только долги. Всего имущества рублей на 300, если найдется охотник [купить] швейную машинку, которую мы тщетно продаем всю зиму…».

Автор: Н. В. АКИФЬЕВА ©

Источники:

1. Документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ).

2. Документы Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД).

3. Акифьева Н. В. Билимбаевские рассказы / Нина Акифьева. - Екатеринбург: Уральский рабочий, 2016. - 311 с; ISBN 978-85383-645-7.

Статьи автора по той же теме: